Post-tensione: tecnologia, cultura tecnica e sviluppi

La cultura tecnica evolve con i progressi tecnologici, ma può contrarsi di fronte a criticità, come avvenuto in Italia per il calcestruzzo armato post-teso, il cui utilizzo è calato a causa di problemi spesso semplificati. In altri paesi, invece, un approccio più sistemico ha migliorato regolamenti e qualità, favorendone la diffusione; l’articolo propone una riflessione su potenzialità e limiti della post-tensione.

La cultura tecnica è tipicamente influenzata dai progressi tecnologici che si sviluppano in un determinato periodo storico. Così, con l’avvento di una qualche innovazione, la tecnica evolve con l’obiettivo di efficientare i processi di progettazione e di costruzione, almeno fino a quando il manifestarsi di eventuali criticità ne contrae lo sviluppo. In questa logica è possibile inquadrare anche la diffusione in Italia delle opere in calcestruzzo armato presollecitato per post-tensione, con applicazioni nelle nuove costruzioni ridottesi progressivamente nonostante un incisivo impulso iniziale, probabilmente anche in conseguenza di problematiche emerse più di recente e troppo spesso ricondotte semplicisticamente a soli difetti d’iniezione. L’esperienza di altri paesi tecnologicamente avanzati appare tuttavia in controtendenza: un approccio sistemico e consapevole ha portato al miglioramento della regolamentazione in tema di progettazione ed esecuzione delle opere post-tese, favorendo la diffusione di adeguati sistemi di gestione della qualità, peraltro già adottati in diversi altri settori dell’industria. L’articolo intende fornire un quadro di sintesi sulla post-tensione con l’obiettivo di indurre la comunità tecnica a riflessioni più approfondite sulle sue potenzialità e criticità.

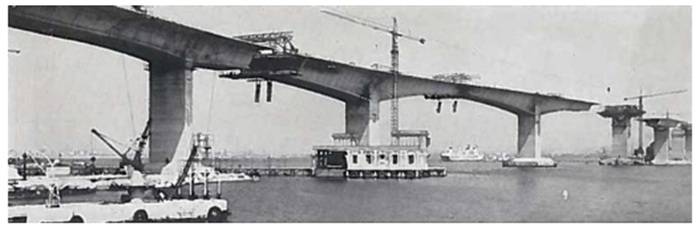

L’industria delle costruzioni italiana ha ampiamente utilizzato il calcestruzzo armato presollecitato (c.a.p.) fin dai suoi primi sviluppi, con un decisivo impulso nel secondo dopoguerra soprattutto nel settore delle infrastrutture. Le due tecniche di precompressione mediante l’impiego di armatura “attiva” – la pre-tensione e la post-tensione – si sono avvicendate in un processo influenzato dall’affermarsi di determinate tipologie strutturali, dal perfezionamento di nuove metodologie costruttive, dall’evoluzione tecnologica dei materiali e dei sistemi di tesatura.

Le prime applicazioni di pre-tensione, associate alla produzione in stabilimenti di prefabbricazione, incontravano dei limiti legati al trasporto e al varo di elementi oltre certe dimensioni. La post-tensione offriva invece il vantaggio di indurre lo stato di coazione in opera, attraverso la formazione di specifici tracciati dei cavi che permettevano di ottimizzare l’utilizzo dei materiali.

Almeno nel campo delle infrastrutture, dalle prime applicazioni facenti uso di cavi di post-tensione, ci si spostava progressivamente verso la pre-tensione e la prefabbricazione, almeno laddove i più moderni sistemi di trasporto e varo permettevano di efficientare i processi costruttivi e replicare il tipico schema trilitico. Il passaggio segnava implicitamente un cambio nelle “forme” strutturali e, forse, un progressivo impoverimento della cultura tecnica associata.

Se con le applicazioni di post-tensione gli ingegneri sperimentavano soluzioni uniche ed eleganti, anche con il supporto di imprese capaci di sviluppare di pari passo tecniche evolute e moderni metodi di costruzione, con la standardizzazione dei processi di produzione ed assemblaggio degli elementi strutturali si riduceva la creatività progettuale e la componente estetica delle strutture, che negli anni ha probabilmente contribuito ad accrescere l’avversione della società contemporanea nei confronti delle costruzioni in calcestruzzo più in generale.

Più di recente, complice l’emergere di una serie di problematiche legate alla durabilità, anche la comunità tecnica italiana ha progressivamente iniziato a diffidare e ad allontanarsi dalle strutture in calcestruzzo armato presollecitato per post-tensione.

Tuttavia, questa tendenza è sembrata in contrasto rispetto ai progressi osservati in altre parti del mondo. In diversi paesi sviluppati, infatti, l’industria delle costruzioni ha affrontato problematiche simili, maturando tuttavia una maggior consapevolezza nelle tecniche di post-tensione con il conseguente miglioramento della regolamentazione e l’uso sempre più frequente di moderne soluzioni tecnologiche, capaci di prevenire gli inconvenienti del passato ed offrire al contempo nuove opportunità.

Così, attraverso l’analisi critica delle esperienze e con il susseguirsi di nuovi studi e sperimentazioni, le prassi di buona progettazione ed esecuzione – che concorrono alla cosiddetta “regola d’arte” – sono state prima affinate, poi strutturate in raccomandazioni o standard di comune riferimento nelle specifiche di progetto, quindi rese cogenti quando richiamate dalle Leggi nazionali. A questo si è aggiunta la graduale introduzione di adeguati sistemi di gestione della qualità, peraltro già ampiamente adottati in altri settori dell’industria.

In termini più generali, il contesto italiano è stato al passo dei cambiamenti per quanto riguarda la regolamentazione dei processi di produzione e commercializzazione dei materiali da costruzione, mentre è sembrato meno propenso ad adottare pratiche di standardizzazione e procedure in controllo di qualità in molte categorie di lavori eseguiti in opera. Il peso di questa considerazione può essere ben compreso se si prova a paragonare il contesto italiano di regolamentazione per l’esecuzione di strutture in carpenteria metallica, in particolare in relazione ai processi di saldatura, con quello relativo alle operazioni di installazione dei cavi di post-tensione: per quanto entrambe le lavorazioni risultino determinanti per la sicurezza strutturale, il quadro normativo relativo alle prime – seppur complesso, rigoroso ed articolato – è ampiamente riconosciuto ed accettato da tempo, mentre si stenta a intro- durre e recepire anche solo delle raccomandazioni di base per la post-tensione.

Da questo punto di vista appare più chiaro come le sorti di utilizzo e diffusione di un materiale da costruzione o di una tecnologia costruttiva siano legate non solo al bilancio tra vantaggi e svantaggi tecnico-economici, quanto alla predisposizione di una comunità tecnica di dotarsi degli strumenti idonei a gestirne le peculiarità. Pare questo il caso in Italia delle opere in calcestruzzo armato presollecitato per post-tensione, con applicazioni nelle nuove costruzioni che si sono progressivamente ridotte negli anni, portate avanti solo da un numero ristretto di tecnici ed imprese che, mantenendosi al passo dei più recenti sviluppi della tecnologia di settore, hanno avuto più successo all’estero che entro i confini nazionali.

L’articolo si pone l’obiettivo di affrontare la questione “post-tensione” in un quadro di visione sistemica che induca la comunità tecnica a riflessioni più approfondite. Dopo aver fornito un quadro di sintesi sui più attuali sviluppi tecnologici, si tratteranno – in chiave concettuale – i possibili obiettivi di progetto da cui far discendere un’accurata impostazione progettuale.

Cenni sulle applicazioni di post-tensione

La precompressione è un particolare tipo di presollecitazione utilizzata per migliorare le prestazioni del calcestruzzo armato. Si tratta di uno stato di coazione indotto dalla trasmissione degli sforzi da una specifica armatura messa in trazione – quindi anch’essa presollecitata e detta appunto di precompressione – e la membratura strutturale. La precompressione può ottenersi tramite pre-tensione oppure per post-tensione.

Nel primo caso, mediante un sistema di contrasto rigido indipendente, l’armatura di precompressione viene tesata prima del getto e tenuta in trazione per tutto il periodo di maturazione del calcestruzzo; quando questo sviluppa sufficiente resistenza l’armatura viene rilasciata e gli sforzi trasferiti all’elemento strutturale per aderenza.

Nel caso della post-tensione, l’armatura di precompressione è messa in trazione dopo la matura- zione del calcestruzzo, facendo contrasto sulla struttura stessa con specifici martinetti.

Questo tipo di applicazione richiede che gli elementi in trazione siano scorrevoli, ossia che non sviluppino aderenza con l’elemento strutturale all’atto della tesatura. A tal fine, è possibile disporre l’armatura entro particolari guaine a formare dei tracciati cavi all’interno della membratura strutturale. In alternativa, l’armatura può essere disposta all’esterno, realizzando dei tracciati rettilinei a tratti.

Si configurano così due applicazioni distinte conosciute rispettivamente come post-tensione interna e post-tensione esterna. La principale caratteristica di quest’ultima è l’assenza di congruenza tra la deformazione dell’acciaio e quella del calcestruzzo, circo- stanza che determina una trasmissione degli sforzi esclusivamente in corrispondenza degli ancoraggi e degli eventuali punti di deviazione del tracciato.

Nel caso di post-tensione interna, la condizione di “non congruenza” può comunque essere attivata se non si rende solidale l’armatura di precompressione all’elemento strutturale, ad esempio mediante l’inie- zione di materiali soffici (come cera o grasso) al posto della comune boiacca di cemento.

Continua a leggere nel PDF in allegato...

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp