Pericolosità sismica e normativa: facciamo il punto sui vent’anni di MPS04

Sono passati vent’anni da quando il gruppo di lavoro coordinato da INGV consegnò al Dipartimento per la Protezione Civile la mappa di pericolosità sismica che venne chiamata MPS04. Dal 6 aprile 2004, giorno della sua approvazione, sono passati vent'anni; per capire che impatto e che applicazione ha avuto sulla valutazione della pericolosità sismica ne abbiamo parlato con il sismologo Massimiliano Stucchi.

Quest'anno ricorre il ventennale dalla approvazione della Mappa di Pericolosità Sismica, la cosiddetta MPS04.

Per comprendere come sia evoluta la "storia" della valutazione della pericolosità sismica del nostro Paese anche grazie a questo importante strumento nato dopo l'Ordinanza PCM 3274/2003 e che relazione abbia con la normativa di progettazione delle costruzioni, abbiamo intervistato Massimiliano Stucchi, sismologo e dirigente di ricerca all’INGV.

Stucchi è stato direttore della Sezione di Milano dell’Istituto e coordinatore del progetto per la redazione del modello di pericolosità sismica MPS04.

MPS04: un po' di storia

Quest’anno ricorre il ventennale delle Mappe di Pericolosità Sismica (MPS04) dalla loro approvazione, vorrei partire chiedendole innanzitutto se può spiegarci che cosa sono? come nascono? e su quale approccio si basano?

Con il termine “MPS04” si intendono comunemente valutazioni probabilistiche di pericolosità sismica rilasciate dall’Istituto Nazional di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in due fasi, 2004 e 2007, utilizzando gli stessi dati di base e la stessa metodologia, da un gruppo di lavoro costituitosi da INGV, coordinato dalla Sezione di Milano, utilizzando dati il più possibili aggiornati e uno dei software più diffusi all’epoca, in ottemperanza a precise richieste normative.

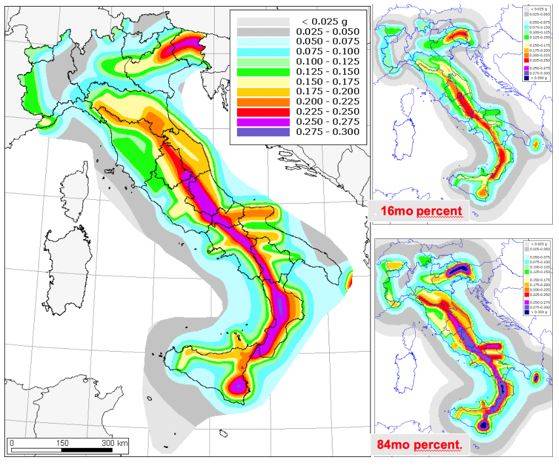

Nel 2004 venne rilasciata la “mappa” di valori di picco di accelerazione previsti con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (PGA 10, 50) su suolo rigido (Vs30 ≥ 800 m/s), finalizzata all’aggiornamento della attribuzione dei Comuni italiani a una delle quattro zone sismiche previste dall’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 3274 del 2003.

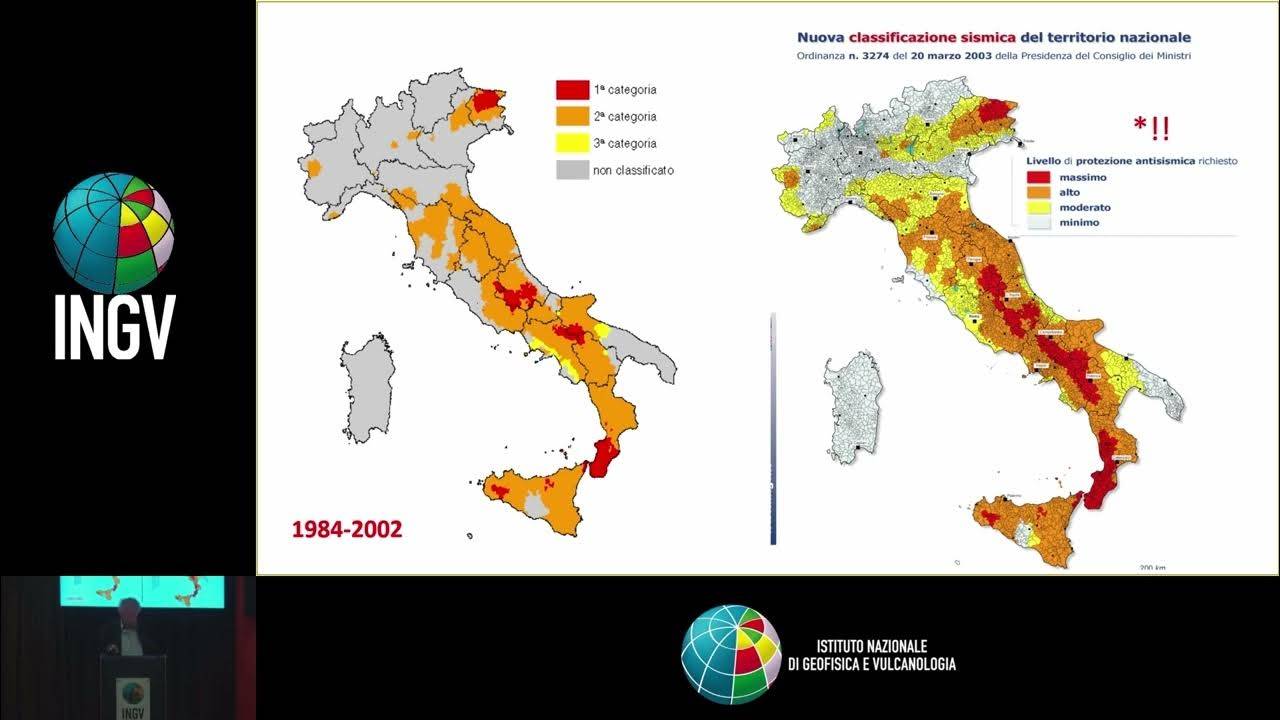

Va ricordato che la suddetta OPCM aveva esteso a tutto il territorio italiano la classificazione sismica dei Comuni, che in precedenza erano meno di tremila, suddivisi in tre categorie.

La “mappa” del 2004, sollecitata dalla Commissione Grandi Rischi (CGR) nel giugno del 2003, venne realizzata – senza finanziamenti ad-hoc - secondo le specifiche contenute nell’OPCM 3274 stessa; i lavori si svolsero in due fasi, dal giugno all’ottobre 2003 e dal novembre 2003 all’aprile 2004, quando la versione finale, corredata dalla stima dell’incertezza, fu approvata dalla CGR (Fig. 1).

Vennero utilizzati dati di produzione recente o addirittura ad-hoc, quali la versione 2004 del catalogo dei terremoti CPTI04, la zonazione sismogenetica ZS9 e relazioni di attenuazione del moto del suolo già disponibili o determinate appositamente per alcune regioni; inoltre per la prima volta venne introdotto un albero logico per esplorare la variabilità dei dati di ingresso e fornire stime di incertezza.

I lavori furono seguiti da un comitato di revisione internazionale istituito dal Dipartimento per la Protezione Civile (DPC): la documentazione è disponibile a questo link .

Questa mappa venne poi adottata come riferimento ufficiale dello Stato mediante l’OPCM 3519 del 2006 per le operazioni di classificazione sismica di competenza delle Regioni.

Nel 2007, come risultato di un progetto congiunto INGV-DPC denominato S1, vennero rilasciati valori di picco di accelerazione previsti con varie probabilità di eccedenza in 50 anni, sempre su suolo rigido, che poi vennero adottati come base per gli spettri di progetto da parte della nuova Normativa Tecnica del 2008 (NTC08), entrata in vigore solo nel 2009 dopo il terremoto di L’Aquila (Fig. 2).

In sostanza MPS04 rappresenta un modello di pericolosità, di cui la mappa del 2004 fu soltanto un “anticipo” finalizzato all’obiettivo menzionato più sopra.

Per realizzare MPS04 venne adottato l’approccio probabilistico in quanto l’OPCM 3274 richiedeva l’utilizzo di “metodologie recenti e accettate a livello internazionale” e soprattutto un elaborato redatto in termini di probabilità di eccedenza in un determinato intervallo di tempo (Fig. 3).

Analoga richiesta era formulata dalle NTC08 (Fig. 4).

La relazione tra MPS04 e la normativa tecnica

Quale relazione o quale contributo hanno dato le Mappe di Pericolosità Sismica (MPS04) alla normativa tecnica?

Il pieno utilizzo della mappa del 2004 ai fini della riclassificazione sismica fu modesto e limitato, nei fatti, al periodo 2006-2009.

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna non hanno riclassificato il loro territorio dopo il 2005; le altre Regioni sì, ma le modalità – ovvero se abbiano utilizzato MPS04 oppure altri elaborati – andrebbero ricercate nelle rispettive Delibere.

Va ricordato che secondo l’OPCM 3519/2006, MPS04 rappresentava un riferimento non tassativo; le Regioni erano libere di utilizzare studi alternativi, purché realizzati con gli stessi criteri previsti dall’OPCM 3274/2003, i cui esiti sarebbero dovuti essere valutati dal Consiglio Superiore dei LL.PP previa istruttoria del DPC.

In realtà le novità introdotte dalla NTC08, con l’adozione di spettri di progetto determinati localmente, superarono la nozione tradizionale di classificazione sismica, mandandola di fatto in pensione o limitandola a usi puramente amministrativi.

Le NTC08 hanno sviluppato ulteriormente i profondi cambiamenti che l’OPCM 3274/2003 aveva già introdotto nei criteri di progettazione sismica delle costruzioni, cambiamenti non sempre graditi dalla comunità ingegneristica e dalle Regioni.

In particolare, mentre la normativa prevista dalla suddetta OPCM utilizzava quattro spettri di progetto – uno per zona sismica - determinati “a priori”, le NTC08 utilizzarono – e utilizzano ancor oggi - una varietà di spettri costruiti a partire dai risultati di MPS04, praticamente punto per punto.

Gli spettri NTC08 risultarono nel complesso meno severi di quelli dell’OPCM 3274/2003 (Fig. 5), in particolare nelle zone a maggior pericolosità sismica; risultarono quindi più graditi alla comunità degli ingegneri, anche se, di conseguenza, la possibilità che i relativi valori venissero superati in occasione di terremoti forti risultava superiore.

Quali sono le principali problematiche e critiche emerse in questi 20 anni? Può farci qualche esempio?

Le critiche non mancarono, sia a livello scientifico che – maggiormente – a livello mediatico, in particolare a partire dal terremoto di L’Aquila del 2009.

Per quanto riguarda il primo gruppo ci furono critiche accettabili nei modi e nella sostanza, accanto a critiche forzate – ad esempio da parte di esponenti della comunità geologica – sul presunto scarso contributo della geologia alle valutazioni.

Un discorso a parte riguarderebbe le critiche avanzate dai sostenitori dell’approccio cosiddetto deterministico che negano la validità di quello probabilistico, approccio che, come ricordato – era richiesto dalla OPCM 3274 e dalle NTC08.

Le critiche più accese iniziarono dopo i terremoti del 2009 e continuarono dopo quelli del 2012 e 2016, con la disponibilità di nuove e abbondanti registrazioni accelerometriche.

Il confronto fra gli spettri di progetto delle NTC08 e gli spettri di risposta di alcune registrazioni divenne uno sport nazionale, una sorta di “pistola fumante” della presunta inadeguatezza del modello MPS04.

E’ un fatto che alcuni valori spettrali di MPS04 – adottati, è bene non dimenticarlo, dalle NTC08 - sono stati superati dai valori registrati prevalentemente in occasione dei terremoti del 2016, soprattutto in virtù della fitta rete di sensori disponibile nell’area.

E’ anche un fatto, tuttavia, che i suddetti confronti – tutti effettuati solo e soltanto con gli spettri con 10% di probabilità di superamento in 50 anni - e soprattutto le relative, affrettate conclusioni, trascurano più o meno scientemente: i) la non-legittimità scientifica del confronto stesso; ii) la nozione stessa di probabilità di superamento; iii) la disponibilità di spettri con altre probabilità di superamento; iv) il fatto che i valori di MPS04 sono riferiti a suolo rigido e quindi non confrontabili con valori registrati su altri suoli.

Le critiche hanno visto in prima linea gli “oppositori” di MPS04, che di fatto hanno scaricato nel campo sismologico una disputa che dovrebbe riguardare, eventualmente, le scelte delle probabilità di superamento adottate dalle NTC08; il tutto nel silenzio - sia pure con qualche notevole eccezione - della comunità ingegneristica, cioè di chi ha deciso le sopraddette scelte sulla falsariga delle scelte maggioritarie in campo internazionale.

Si può peraltro osservare che la questione dei “superamenti” e della presunta inadeguatezza del modello MPS04 non ha sollecitato con urgenza una revisione dello stesso (ad esempio, la sola adozione della incertezza avrebbe diminuito il numero e l’entità dei superamenti stessi); gli spettri di progetto adottati dalle NTC18 sono rimasti quelli precedenti e questa, se vogliamo, è una risposta indiretta alle critiche maggiori.

Ci sono stati sviluppi tecnologici o metodologici significativi nel campo della sismologia e della modellazione del rischio sismico che potrebbero influenzare una revisione di MPS04? Quali saranno gli sviluppi futuri?

Una prima versione dell’OPCM 3519/2006 richiedeva l’aggiornamento della mappa di pericolosità sismica finalizzata alla riclassificazione sismica ogni 5 anni, sul modello di quanto avviene in vari paesi del mondo. Questa specifica fu rimossa su richiesta di alcune Regioni, che già avevano mal sopportato MPS04 considerandola una invasione di campo nelle loro competenze.

D’altra parte l’avvento delle NTC08 ha eliminato questa necessità, come spiegato più sopra. Per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico, immagino - non essendo competente in materia - che le NTC18 contengono aggiornamenti che vadano nella direzione di una diminuzione della vulnerabilità sismica. Altri aggiornamenti sono attesi dalla prossima versione delle NTC, in preparazione.

Per quanto riguarda il campo sismologico, ovviamente a partire dal 2004 sono stati fatti progressi, sia nel campo della raccolta dei dati che nella modellazione delle sorgenti sismiche, delle relazioni di attenuazione del moto del suolo e delle modalità stesse di valutazione della pericolosità sismica.

In linea con quanto avviene nei paesi più avanzati in questo settore, nel 2015 (ovvero undici anni dopo MPS04 e ben nove anni fa) è stato avviato – da parte DPC con un finanziamento a INGV – un progetto pluriennale per la redazione di un nuovo modello di pericolosità a scala nazionale i cui risultati non sono (ancora?) stati utilizzati in sede di normativa.

Sfortunatamente – e incomprensibilmente, dato che tra l’altro si tratta di soldi pubblici - le vicende di questo progetto e di quelli successivi non sono note a livello ufficiale, se non attraverso: i) la pubblicazione scientifica, a partire dal 2021, dei risultati del progetto che ha realizzato un modello denominato MPS19 e di altri articoli che discutono la problematica; ii) alcune tracce pubblicate in due coraggiosi articoli: La nuova mappa sismica dell'Italia torna al punto di partenza - Il percorso a ostacoli della nuova mappa sismica italiana

Riassumo per punti:

- maggio 2019: il comitato di revisione, istituito da DPC analogamente a quanto avvenuto nel 2003-2004 per MPS04, approva il modello MPS19;

- DPC chiede l’approvazione formale da parte della CGR (nel 2004 avvenuta nel giro di un paio di giorni) prima della trasmissione al Consiglio Superiore dei LL.PP., destinatario ultimo;

- in sede CGR sorgono contestazioni di tipo scientifico, in controtendenza rispetto alla valutazione del comitato dei revisori (e al di là del compito stesso della CGR, che non era quello di rivedere gli aspetti scientifici);

- nel frattempo (2020) il Presidente dell’INGV aveva ripetutamente sostenuto, in tv e sulla carta stampata, l’inadeguatezza dell’approccio probabilistico, su cui peraltro era basato il contratto oneroso con DPC, da lui regolarmente sottoscritto;

- settembre 2020: dopo circa un anno (!) la CGR conclude che il modello MPS19 non poteva essere considerato “maturo” per obiettivi operativi, sollecitandone modifiche;

- segue un nuovo contratto oneroso fra DPC e INGV per eseguire le modifiche richieste;

- nel 2021 INGV rilascia un modello denominato MPS19s, che viene approvato dalla CGR nel febbraio 2022;

- nel frattempo il presidente INGV ha informato DPC che avrebbe sottoposto MPS19s a un processo di validazione “interno” della durata di otto mesi. Questa validazione, del tutto estranea alle procedure tradizionali e non prevista dal contratto, sarebbe stata eseguita da cinque esperti scelti dal Consiglio Scientifico dell’INGV e otto scelti dal Presidente in persona.

- DPC, che pure disponeva della valutazione positiva di CGR, ha deciso di attendere; i risultati, consegnati nel dicembre 2022, non sono disponibili in esteso ma se ne conosce solo la sintesi,

e cioè che MPS19s non è “scientificamente solido e non è adatto per essere utilizzato dalla normativa tecnica”.

Fra i tanti paradossi di questa vicenda vi è anche il silenzio del destinatario finale e della comunità ingegneristica che - evidentemente - devono essere soddisfatti del modello MPS04 ancora in uso e non si preoccupano delle critiche, tutte dal campo sismologico, sulla sua presunta inadeguatezza.

Dopo vent’anni di applicazione qual è il suo punto di vista?

Risponderò ancora per punti:

- a) Il periodo 2003-2009 ha visto consistenti e tumultuosi cambiamenti nel panorama delle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, che hanno avuto anche il merito di ricomporre parzialmente la frattura fra le competenze dello Stato e delle Regioni in questa materia, determinata dalla Legge 15 Marzo 1997, n. 59. Da procedure spesso difficili da comprendere e non ripetibili per la classificazione sismica dei Comuni si è passati a procedure basati su dati e metodologie trasparenti sia pure applicate in modo limitato;

- b) vi sono state tendenze contrapposte, fra chi riteneva gli spettri di progetto della normativa OPCM 3274 troppo severi, e quindi penalizzanti, e chi li riteneva al contrario troppo poco severi in quanto “superabili” dagli spettri degli scuotimenti reali;

- c) i fomentatori della “querelle” della inadeguatezza degli spettri MPS04 a causa di alcuni superamenti avvenuti del 2016 hanno avuto il torto di eseguire a volte confronti non leciti, evocando possibili tragedie e lasciando credere che il superamento delle azioni di progetto determinasse automaticamente il collasso dell’edificio;

- d) hanno avuto anche il grave torto di indirizzare l’attenzione dovuta al problema del rischio sismico verso la sola componente della pericolosità sismica, oscurando di fatto la questione della vulnerabilità degli edifici, in particolare di quelli costruiti in assenza di normativa sismica o secondo normative precedenti, o sottoposti a interventi strutturali non leciti;

- e) a questa sorta di distorsione ha certamente contribuito anche il recente, elevato interessamento scientifico di molti ricercatori ingegneri per il settore della pericolosità sismica, quasi a voler sottolineare l’importanza del settore stesso e – indirettamente – l’inadeguatezza dell’impegno sismologico;

- f) in questo periodo è risaltato il silenzio della comunità ingegneristica a livello di comunicazione verso il pubblico e i non addetti. Molte persone non sanno che, e perché, edifici costruiti secondo criteri antisismici possano danneggiarsi, e se ne sorprendono; ad esempio, espressioni quali “adeguamento” e “miglioramento” non sono chiare nella portata dei benefici e degli effetti attesi;

- g) ad esempio, le scelte dei quattro valori di probabilità di occorrenza previsti dalle NTC non sono né chiare né spiegate; nessuno si prende la briga di spiegare che i valori proposti dalle NTC non rappresentano un limite invalicabile verso l’alto ma, al contrario, un minimo invalicabile verso il basso e che se qualcuno desidera costruire in modo più sicuro, spendendo di più, è libero di farlo;

- h) la vicenda del nuovo modello di pericolosità sismica, riassunta per sommi capi più sopra, presenta aspetti talmente surreali da sollecitare una profonda riflessione. Nove anni di lavoro intenso e dedicato da parte di un gruppo di ricercatori, di finanziamenti pubblici importanti restano senza utilizzo e senza nemmeno un resoconto pubblico che spieghi le ragioni della questione;

- i) nel 2003, a fronte di una committenza con scadenze chiare e determinate, rispose un Istituto collaborativo con la formazione di un gruppo di lavoro dedicato e coeso. Oggi si è in presenza di una situazione con competenze sovrapposte e senza scadenze, di un istituto nazionale di ricerca che boccia il prodotto realizzato dai suoi ricercatori e che – notizia recente – intraprende, coinvolgendo parte del gruppo di lavoro precedente (!!) – un percorso nuovo e “indipendente” dalla committenza DPC;

- j) a questo punto sembra lecito chiedersi se per caso, nascosta all’interno di questo, presunto confronto scientifico, non vi sia una sorta di competizione per piazzare la propria bandierina sotto gli occhi poco interessati dell’utilizzatore finale;

- k) e soprattutto se davvero un nuovo modello di pericolosità sismica sia così necessario e urgente per l’ingegneria sismica e la normativa, oppure se le diatribe scientifiche riguardanti il modello non siano dei semplici espedienti per evitare cambiamenti e assicurare l’immobilismo delle norme.

In conclusione, come coordinatore del progetto MPS04 voglio affermare che non sono per niente soddisfatto che tale modello sia ancora alla base della normativa tecnica; non certo perché sia insufficiente o “sbagliato”, ma perché nei paese più evoluti il modello di pericolosità sismica evolve e viene aggiornato frequentemente, come è giusto che sia.

Una delle cose che non ha funzionato in Italia, e continua a non funzionare, è il legame praticamente indissolubile fra valutazione della pericolosità sismica e normativa sismica, cui si aggiunge il rapporto complicato e iperburocratico fra gli enti di governo che hanno o pretendono di avere competenze in materia.

La pericolosità sismica si può valutare anche per altre finalità, per altri utenti e secondo altri parametri; la ricerca scientifica e l’utenza avrebbero tutto da guadagnare da un fioritura in questo senso.

Sul tema della MPS04 si è tenuto recentemente un evento di cui riportiamo il VIDEO.

Sismica

Tutti gli articoli pubblicati da Ingenio nell’ambito della sismologia e dell’ingegneria sismica.

Territorio

Con questo Topic "Territorio" abbiamo voluto raggruppare le news e gli approfondimenti che riguardano questi argomenti.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp