L’applicazione ai piccoli impianti domestici residenziali dello storage gravitazionale: l'ingegnoso stoccaggio energetico che sfrutta la gravità

L'accumulo gravitazionale sfrutta l'energia elettrica in eccesso per sollevare pesi, trasformandola in energia potenziale, poi rilasciata come energia elettrica tramite un generatore. Questa tecnologia, utilizzata in grandi impianti come quelli di Energy Vault o adattata a piccola scala, rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per compensare l'intermittenza delle fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico.

Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di questa tecnologia. Vedo pochissime mani alzate, praticamente nessuna… Nel giardino di Woolsthorpe Manor, in Inghilterra, si può ancora visitare il luogo in cui Isaac Newton avrebbe tratto ispirazione per sviluppare la teoria della gravità. Sebbene l'albero dal quale cadde la celebre mela non sia più quello originale, le mele continuano a cadere allo stesso modo. Anche se Newton è stato il primo a formulare la gravità attraverso equazioni matematiche, tutti ne fanno esperienza fin dalla tenera età. Si tratta di una delle forze essenziali dell'universo, la cui comprensione è cruciale in molti settori, inclusa l'energia.

L'energia rinnovabile è fondamentale nella transizione ecologica, ma è una fonte non controllabile e imprevedibile

Negli ultimi anni, l’energia rinnovabile si è affermata come pilastro fondamentale della transizione ecologica, accompagnata però da sfide tecniche legate alla sua adozione su larga scala. Una delle principali difficoltà è l’imprevedibilità della sua disponibilità. Fonti come il fotovoltaico e l’eolico, ad esempio, dipendono da condizioni meteorologiche che non possono essere controllate o programmate. Lo stesso vale per l’idroelettrico, particolarmente vulnerabile durante lunghi periodi di siccità.

Se consideriamo inoltre che il cambiamento climatico rende i fenomeni meteorologici sempre più imprevedibili, diventa evidente l’urgenza di sfruttare l’energia prodotta quando è disponibile. Per farlo, è essenziale disporre di sistemi di accumulo in grado di immagazzinare l’energia in eccesso e distribuirla successivamente per soddisfare la domanda della rete nei momenti di bisogno. Fra le diverse soluzioni tecnologiche già esistenti o in fase di studio, di sviluppo o di lancio, le cosiddette “batterie gravitazionali” sono sicuramente le più intriganti nonostante la semplicità del principio fisico che si cela dietro l'accumulo di energia.

Sistemi di accumulo: superata quota 500mila installazioni, per una potenza totale di 3.367 MW

In Italia si è registrato una crescita nell'installazione dei sistemi di accumulo energetico nel 2023, con una predominanza della tecnologia al litio e una forte connessione con impianti fotovoltaici. A preoccupare è il blocco di superbonus e cessione del credito, che stanno causando le prime frenate al settore.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

L’idea è semplice, ma allo stesso tempo molto affascinante: un sistema di accumulo di energia basato sul principio di usare la corrente elettrica in eccesso (per esempio quella generata di giorno da pannelli fotovoltaici o di notte dalle centrali e dai generatori di diversa tecnologia) per sollevare e accatastare delle masse, al fine di ricalarle lentamente, generando così energia elettrica, al bisogno. Nella transizione alle energie rinnovabili e pulite, i sistemi di accumulo giocano un ruolo indispensabile: fotovoltaico ed eolico, infatti, sono incostanti e hanno quindi bisogno del supporto di un apparato che accumuli l’energia che producono e che non viene consumata immediatamente e la rilasci quando serve.

Sistemi di accumulo: il MASE pubblica la guida operativa

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una guida operativa per l'autorizzazione di sistemi di accumulo elettrochimico stand-alone, semplificando il processo con requisiti minimi e una check-list online. L'iniziativa mira a favorire la diffusione di tecnologie sostenibili, offrendo supporto diretto tramite la Divisione IV del Ministero.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

Esempi pratici di questa tecnologia

Energy Vault è un'azienda svizzera specializzata in soluzioni innovative per l'accumulo di energia, basate su sistemi gravitazionali. Utilizza torri modulari composte da blocchi pesanti che vengono sollevati e abbassati per immagazzinare e rilasciare energia, offrendo un'alternativa sostenibile alle batterie tradizionali.

Nel luglio 2020 a Castione ha messo in funzione il primo impianto su larga scala di questa tecnologia, connettendolo alla rete elettrica svizzera. Si tratta di una torre-gru a tre bracci doppi e simmetrici, di diametro massimo di circa 60 metri, e alta circa 70 metri, che solleva e impila grandi masse inerti (da 35 tonnellate ciascuna per 35.000 tonnellate in totale, secondo quanto dichiarato dalla Energy Vault stessa) per accumulare energia potenziale, al fine di ricalarle con una discesa gravitazionale controllata per sfruttarne l’energia di caduta e produrre così elettricità, con un’efficienza dichiarata del 90%.

L’energia non si crea né si distrugge, ma cambia forma, si converte da un tipo ad un altro. Quando ricarichiamo una batteria, stiamo convertendo energia elettrica della presa in energia chimica, che potrà essere riconvertita in energia elettrica quando necessario grazie appunto alle reazioni chimiche tra i componenti della batteria. Un altro esempio è il processo che avviene nel motore a combustione interna della vostra automobile: qui, l'energia chimica presente nel carburante viene trasformata in energia meccanica per produrre movimento. L'energia meccanica si divide sostanzialmente in energia cinetica ed energia potenziale.

Un oggetto in movimento ad una certa velocità possiede energia cinetica, che dipende direttamente dalla sua massa (ossia il suo peso) e dal quadrato della sua velocità in ogni istante. Anche un oggetto immobile, però, possiede energia: questa energia “latente” è detta energia potenziale, poiché può trasformarsi in energia cinetica, se l’oggetto lascia il suo stato di quiete e con una forza iniziale viene messo in movimento ad una certa velocità.

Quando l’unica forza coinvolta è quella gravitazionale, ed è essa a disturbare l’oggetto dal riposo per metterlo in movimento, si parla di energia potenziale gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale misura quanta energia cinetica un oggetto potrebbe acquisire se venisse lasciato cadere. Questo valore è determinato sia dalla massa dell’oggetto, sia dall’altezza da cui può cadere: maggiore è il dislivello, maggiore sarà la velocità raggiunta, e di conseguenza, l’energia cinetica sviluppata.

Questo principio fisico, noto come conservazione dell’energia, viene utilizzato anche per accumulare energia da impiegare quando necessario, attraverso sistemi definiti di accumulo gravitazionale.

Chiarite queste distinzioni, comprendere il principio dell’accumulo gravitazionale diventa piuttosto intuitivo. Una massa viene sollevata a una certa altezza, immagazzinando l’energia elettrica utilizzata per azionare gli argani di sollevamento sotto forma di energia potenziale (conversione dell’energia da elettrica a potenziale).

Quando l’oggetto viene lasciato cadere, l’energia potenziale si trasforma in energia cinetica (nuovamente, conversione), che può essere convertita nuovamente in energia elettrica tramite un generatore alimentato dal movimento della caduta. Per accumulare grandi quantità di energia, è essenziale utilizzare oggetti molto pesanti e portarli a un’altezza significativa rispetto al punto di rilascio. Sebbene il concetto sia semplice, la realizzazione pratica richiede soluzioni tecnologiche avanzate per ottimizzare il processo e aumentarne l’efficienza.

Quanta energia è possibile produrre?

Quanta energia si può produrre con questa tecnica? Proviamo a partire dai princìpi di base, di meccanica classica da terzo anno di Liceo Scientifico o da corso di Fisica 1 al primo anno di una qualsiasi corso ad indirizzo scientifico universitario. La formula alla base di questo calcolo è quella classica dell’energia potenziale:

energia potenziale (in joule) = massa (kg) x 9,81 m/s2 di accelerazione gravitazionale x altezza (mt)

Una tonnellata (1.000 kg) di massa (acqua, ferro, cemento o qualunque altro materiale) alzata di un metro acquisisce un’energia potenziale di 9.810 joule, ossia 2,725 Wh. Applicando questo principio, vuol dire che per usare un asciugacapelli da 1 kW per un’ora (1 kWh), servirebbe sollevare e rilasciare cadere un’utilitaria (diciamo da 1.000 kg) per circa 370 metri. A ben vedere in effetti non è altro che l'evoluzione del pompaggio idroelettrico: quando c’è disponibilità di elettricità, la si usa per pompare una grande massa d’acqua da un bacino inferiore a uno superiore.

Successivamente, l’acqua viene lasciata cadere, azionando così le turbine idroelettriche per la produzione di elettricità nei momenti di maggiore richiesta. Tecnicamente è un’evoluzione della classica centrale idroelettrica, in cui però l’impianto può lavorare a circuito chiuso, senza il bisogno del flusso naturale di un corso d’acqua generato con una diga su un lago o in un fiume.

In alternativa alla costruzione di altissime torri, questi impianti possono essere costruiti anche nel sottosuolo, sfruttando magari i pozzi verticali frutto di passate trivellazioni e usando come pesi i materiali rocciosi presenti nei siti minerari dismessi: in questo modo non si occupa spazio in superficie e si ha un ridotto impatto visivo. Tecniche alternative consistono nel far scivolare i pesi lungo un piano inclinato, o ancora prevedono l’uso di pistoni ad acqua.

Le batterie gravitazionali hanno il grande vantaggio di avere un’efficienza complessiva molto alta, teoricamente fino all’80-85%: perfino superiore a quella – comunque elevata – del pompaggio idroelettrico.

Questo vuol dire che la percentuale di energia che viene dispersa durante l’intero processo è molto bassa. Possiamo verificarlo analizzando per esempio i dati forniti dalla Energy Vault riguardo ai primi test effettuati sull’impianto svizzero. Come abbiamo detto, la torre è alta circa 70 metri e ognuna delle 3 gru doppie ha un'ampiezza fino a 66 metri, mentre i blocchi in cemento hanno una massa di 35 tonnellate ciascuno. Nel dicembre 2020, singoli blocchi sono stati sollevati e abbassati per 42 metri in circa 1 minuto a una velocità di 0,7 m/s, e l'energia prelevata e restituita alla rete nazionale è stata registrata. Per raggiungere l'energia potenziale teorica massima di 3,906 kWh a questa altezza sono stati necessari 4,124 kWh di elettricità, con un'efficienza di circa il 95%.

Durante l'abbassamento è stata registrata una produzione di 3,106 kWh, con una potenza media prodotta di circa 186 kW e un'efficienza di circa il 79,5%, dando un'efficienza totale di ciclo completo di circa il 75%. Le fotografie dei primi giorni di vita della torre ci mostrano circa 28 blocchi disponibili al livello più basso. Con ciascun blocco che pesa circa 340 kN e misura, si suppone, 5 m di altezza, è possibile immagazzinare un’energia potenziale di 340 kN x 5 m = 1.7 MNm = ~0.47 kWh per ogni blocco sollevato di un livello. Altre fotografie del gennaio 2022 mostrano 8 blocchi al secondo livello, 4 al terzo livello e 2 al quarto e ultimo livello. Complessivamente essi immagazzinano un’energia di 1.7 MNm x (8 + (2 x 4) + (3 X 2)) = 37.4 MN = ~10.4 kWh.

Le dimensioni della torre consentono di impilare almeno 8 strati. Lo strato di base non immagazzina energia. Se i 7 strati attivi sovrastanti contengono ciascuno 28 blocchi, con ogni strato che pesa circa 9,5 MN, e ciascun blocco può essere abbassato al suolo fuori dallo strato base originale, lo strato al secondo livello può essere abbassato di un livello (supponendo 5 m), il terzo di 10 m, il quarto di 15 m e così via. Questo dà una somma di 140 m x 9.5 MN = 1330 MNm = ~370 kWh.

Con 9 strati si raggiungerebbero 476 kWh. Il metodo di impilamento effettivamente previsto per EV1 mostra strati circolari esterni concentrici a quello interno, con un diametro approssimativamente doppio rispetto a quest’ultimo. Questa configurazione è costruita fino a un’altezza pari a circa un terzo di quella interna. La differenza massima di altezza tra i centri di gravità totali delle due pile è quindi pari a un terzo dell'altezza massima.

Nella torre di prova ciò corrisponderebbe a 14 m. L’energia massima immagazzinabile sarebbe dunque 7 x 9.5 MN x 14 m = ~931 MNm = ~259 kWh. Questo valore rappresenta meno dell’1% dell’obiettivo totale globale di produzione fissato per questa torre di 35 MWh. La torre a piena grandezza e operatività prevederebbe 7.000 blocchi da 35 t ciascuno. I progetti mostrano 36 strati con 200 blocchi per strato, per un totale di 7.000 blocchi nella pila interna. I 14 strati inferiori non sono utilizzabili attivamente.

I 22 strati superiori, con una massa totale di 154 kt e un peso di circa 1.510 MN, sono mobili e, supponendo blocchi alti 5 m, hanno il loro centro di gravità a un’altezza di 125 m. Quando vengono abbassati e spostati per formare un anello esterno, il loro centro di gravità si trova a 35 m. Pertanto, la caduta media è di 90 m e l'energia massima immagazzinabile è 1.51 GN x 90 m = 136 GNm = 37.8 MWh, senza contare perdite per attrito e conversione.

I grattacieli del futuro potrebbero essere delle enormi "batterie"

Pensando ora a tutte le metropoli del mondo piene di grattacieli altissimi che si stagliano sempre più in alto nel cielo, non è difficile ipotizzare che prima o poi nel futuro ci troveremo a sentir parlare di costruzione di enormi “grattacieli-batteria” capaci di ospitare uffici e abitazioni per una popolazione in continua crescita, fornendo al contempo una soluzione per immagazzinare energia rinnovabile integrando le batterie gravitazionali nella progettazione dei nuovi edifici urbani. Un'idea che potrebbe sembrare ambiziosa, ma che si basa su solide basi scientifiche già esplorate dalla ricerca. Nel 2022, l’istituto austriaco IIASA ha analizzato le potenzialità e i costi dell’accumulo di energia gravitazionale utilizzando gli ascensori nei grattacieli.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Energy, stima un costo per questa tecnologia compreso tra 21 e 128 dollari per kWh di capacità, a seconda del dislivello tra il primo e l’ultimo piano, che varia rispettivamente da 300 a 50 metri. La ricerca evidenzia anche un potenziale globale stimato tra 30 e 300 GWh, concentrato principalmente nelle aree metropolitane con edifici alti. Tra queste figurano città come New York, Chicago, Filadelfia, Seattle, Los Angeles, Hawaii e Toronto in Nord America; Dubai e Doha in Medio Oriente; Pechino, Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Kuala Lumpur e Singapore in Asia; e Sydney e Melbourne in Australia. Tuttavia, realizzare grattacieli-batteria di tale portata richiede non solo ampi spazi, ma anche un notevole bagaglio di competenze pratiche.

L’idea invece di adattare l’accumulo gravitazionale al fotovoltaico residenziale di piccola scala, indubbiamente originale, arriva da un gruppo di scienziati della De Montfort University, in Gran Bretagna, e della Ahmadu Bello University, in Nigeria. In un articolo pubblicato sull’International Journal of Energy and Environmental Engineering, gli ingegneri Oluwole Bowoto, Omonigho Emenuvwe e Meysam Azadani hanno presentato un nuovo modello progettuale per il gravity energy storage su piccola scala.

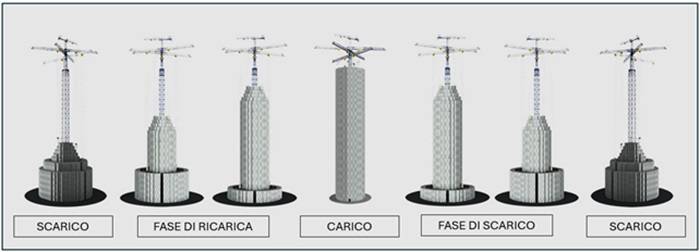

A partire dalle prime esperienze con questa tecnologia, gli scienziati hanno immaginato un nuovo sistema di accumulo fotovoltaico a gravità, basato sulla sospensione di un peso in una camera adiacente all’edificio e lunga tutta la sua altezza. Il design è pensato per funzionare utilizzando il principio della conservazione dell’energia potenziale. Di giorno i pannelli solari sul tetto generarono elettricità, impiegata a sua volta per sollevare il peso. Al momento del bisogno, quest’ultimo viene rilasciato. Lo scorrimento verso il basso aziona una puleggia dinamo restituendo l’elettricità. Il metodo adottato in questa ricerca richiede anche una batteria relativamente piccola per il solo livellamento della potenza erogata. I primi test hanno registrato efficienze fino al 62%. Il sistema completo (illustrato negli schemi) comprende moduli fotovoltaici installati sul tetto di un edificio.

I moduli sono collegati tramite cavi elettrici di grande lunghezza e diametro a un regolatore di carica potenziato con un sistema Arduino, il quale gestisce i cicli di carica e scarica. Il sistema include inoltre un motoriduttore elettrico e una massa statica, nota come "peso morto", che rimane in standby. L'energia raccolta viene immagazzinata in una batteria a ciclo profondo, collegata a un inverter che converte e distribuisce l'energia ai carichi AC dell’edificio. Il motoriduttore è montato su una fondazione ed è connesso al mandrino di un solenoide, il quale esegue un movimento alternato avanti e indietro.

Questo movimento permette di inserire o rimuovere l’albero del motoriduttore in un albero cavo collegato a una puleggia intermedia, a seconda che il solenoide sia attivato o disattivato. La puleggia, fissata all’albero, dispone di due scanalature: una per avvolgere la corda che sostiene il peso morto, il quale cade per gravità quando il solenoide disinnesta il motoriduttore dall’albero della puleggia; l’altra scanalatura è collegata a una dinamo tramite una cinghia piatta. La dinamo, infine, è connessa alla batteria mediante cavi di grande sezione per minimizzare le perdite di energia dovute alla lunghezza e alla resistività dei cavi utilizzati.

Energia

News e approfondimenti sul tema dell’energia: produzione, gestione, impatto sulla sostenibilità, innovazioni.

Energie Rinnovabili

Area di Ingenio dedicata tema delle energie rinnovabili, dei sistemi e impianti che la utilizzano e sui bonus a disposizione per la loro installazione.

Sostenibilità

Con questo Topic riportiamo quanto pubblichiamo su quello che riguarda il tema della sostenibilità: gli accordi internazionali e nazionali, i protocolli di certificazione energetici ambientali, le news e gli approfondimenti scientifici, i commenti.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp