Intonaci tradizionali vs intonaci contemporanei: gli intonaci a calce a confronto con quelli cementizi

L'articolo confronta intonaci tradizionali a base di calce con quelli moderni cementizi, evidenziando la durabilità delle calci aeree. Si analizzano le caratteristiche del gesso e della calce aerea, focalizzandosi sul processo di carbonatazione per la presa e l'indurimento della calce. Si discute della scoperta romana della calce idraulica artificiale, accelerando lo sviluppo delle opere edili. L'articolo offre informazioni pratiche per i tecnici progettisti interessati alla tecnologia dei materiali.

Premessa: I contributi tecnici che vuole offrire il sottoscritto derivano da ricerche personali su materiali e tecniche applicative verificate in centinaia di cantieri, seguiti personalmente, nel corso di circa 30 anni. Volutamente non vogliono essere approfondimenti scientifici ma sono scritti con l’intenzione di aiutare i tecnici progettisti nel comprendere la tecnologia dei materiali e la loro interazione, per poter redigere capitolati consapevoli nel campo del recupero e della manutenzione.

Per circa 6.000 anni sono stati applicati intonaci e strati di sacrificio composti da calci aeree e idrauliche. Sappiamo che le prime tracce di malte di calce provengono dalla Mesopotamia, nella terra che oggi si chiama Iraq.

Grazie ai Fenici la cultura dell’intonaco a calce si è diffusa in tutta l’area Mediterranea; Egizi, Greci e poi i Romani ne hanno perfezionato la tecnica, producendo manufatti dall’estrema durabilità. I veneziani del Rinascimento, vivendo in un clima estremamente critico hanno sapientemente migliorato le prestazioni, al punto che ancora oggi a Venezia vediamo intonaci a marmorino discretamente conservati dopo quasi trecento anni, in un clima che possiamo definire il peggiore d’Europa, con cicli di gelo, disgelo, caldo umido, nebbia salina, bora e, da circa 60 anni l’inquinamento chimico di Porto Marghera. Per quale motivo allora sono stati gradualmente abbandonati e sostituiti da malte “altamente tecnologiche” derivate dal clinker?

Le caratteristiche dei leganti minerali per intonaci

In ordine di scoperta storica:

- Gesso

- Calce aerea bagnata (grassello di calce)

- Calce idraulica artificiale (malta idraulica creata con artificio dell’uomo)

- Calce idraulica naturale

- Calce idraulica sintetica (sottoproduzione derivata dal clinker)

- Calce aerea in polvere (calce idrata).

Il gesso

Il gesso è Solfato di calcio biidrato, CaSO4·2(H2O).

È l'unico legante minerale a pH acido, circa 4,5. Tutti gli altri sono alcalini, pH da 10 in poi. Messo quindi a contatto con il ferro lo corrode (la corrosione avviene sotto al pH 9,7), a differenza della calce e il cemento che, essendo alcalini, lo proteggono.

In natura si trova sotto forme diverse, dai cristalli lenticolari alle rose del deserto.

In Italia lo troviamo soprattutto in Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia.

Scaldato a 120° - 180° C. perde una delle due molecole d'acqua e si chiama semiidrato, noto commercialmente come gesso da stucco o gesso da modellatori.

Questo, miscelato con gesso crudo cristallino, tritato molto fine, dà origine alla scagliola.

Portando la cottura a 200° - 300° C., perde completamente l'acqua di cristallizzazione e si trasforma in anidride (utilizzata per alcuni intonaci moderni e sottofondi per pavimenti).

Gesso da stucco, scagliola ed anidride, impastati con l'acqua, fanno rapidamente presa riprendendosi le molecole d'acqua e sviluppando un moderato calore.

Oltre i 500° C. si ottiene il gesso Idraulico, o gesso Bruciato, o gesso Morto.

Il gesso è un prodotto molto igroscopico e con proprietà idrofile, cioè assorbe facilmente acqua, crescendo contemporaneamente di volume.

Deve quindi essere usato con molta cautela negli esterni, nelle parti umide e in ambienti che producono vapore. Offre una bassa resistenza al passaggio del vapore, paragonabile alla calce.

La calce aerea

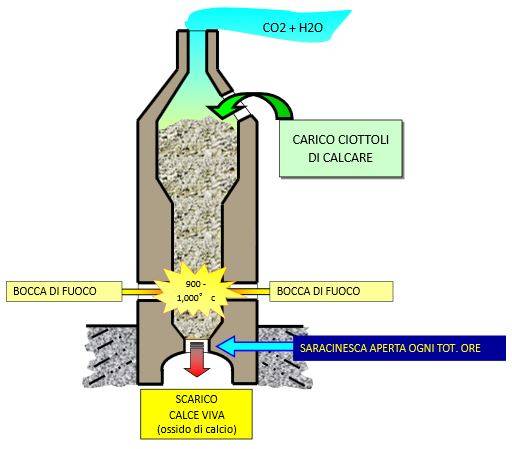

La calce aerea si ottiene dalla cottura, in forni continui e verticali dalla caratteristica forma di tino, di calcare, il carbonato di calcio (CaCO3). La materia prima è costituita da materiale di cava.

La cottura lo spegnimento e la stagionatura

La cottura in forni a legna garantisce una cottura a temperature idonee, data la bassa emissione di calorie del combustibile, e per questo motivo è preferita, se non addirittura pretesa, dalle Soprintendenze ai Beni Architettonici ed Ambientali italiane.

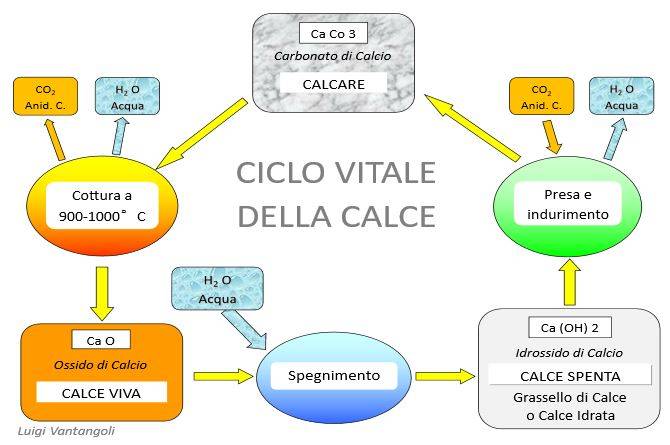

Il carbonato di calcio (CaCo3), nella fase di cottura, perde circa il 30% di peso e aumenta leggermente di volume, diventando ossido di calcio (CaO), cioè calce viva.

Il nome deriva dal fatto che il sasso cotto, lasciato anche solo esposto all’aria, perde la sua forma diventando lentamente polvere perché è sufficiente la sola umidità nell’aria per scatenare la reazione di spegnimento stechiometrico.

La cottura, in forni a legna, avviene tra i 900° ed i 1.100° C. mentre in forni industriali a metano, carbone o gasolio può arrivare anche a 1.250° - 1.300° C., con il rischio però di snaturare il prodotto finito. Normalmente le temperature più alte servono a produrre calce idrata per uso industriale.

Lo spegnimento della calce viva avviene, in modo tradizionale, in una specie di grossa betoniera, chiamata “ciclone” dove viene introdotta anche l'acqua necessaria allo scopo.

L'ossido di calcio si trasforma così in idrossido di calcio, cioè in calce spenta (Ca(OH)2).

Durante l’azione di spegnimento avviene una reazione chimica esotermica, che produce cioè calore, circa 180° C. Il prodotto ottenuto è il grassello di calce aerea.

Se aggiungiamo alla calce viva solo l’acqua necessaria per spegnerla chimicamente, si dice in modo stechiometrico, otteniamo la calce aerea idrata in polvere.

La differenza fisica tra la calce idrata in polvere (attenzione: idrata e non idraulica), e quella bagnata, il grassello, è nel diverso contenuto di acqua.

Se, infatti, continuiamo ad immettere acqua oltre al limite stechiometrico, otteniamo il grassello di calce aerea. Il grassello è veicolato in vasche o buche a stagionare.

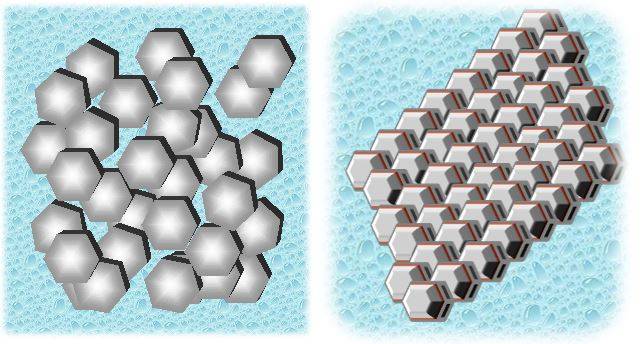

Durante la stagionatura non avviene alcun cambiamento chimico, ma solo fisico. I cristalli dell'idrossido di calcio, cioè del grassello, che hanno una forma esagonale, da una situazione di grande disordine, si dispongono, gradualmente e lentamente, in tante file parallele, come tanti salsicciotti posti uno accanto all’altro.

A questo ordine microfisico corrisponde un materiale più compatto e tenace, molto più lavorabile con l’attrezzo, rispetto al grassello non stagionato.

Il buon Vitruvio, circa 2.000 anni fa, prescriveva una stagionatura del grassello di 7 anni, prima dell'utilizzo. Oggi, grazie al microscopio a scansione elettronica SEM, si riscontra che la stagionatura si completa in circa tre anni.

La presa e l'indurimento della calce aerea

La calce aerea bagnata, cioè il grassello, fino a quando non è a contatto con l'aria, non attiva alcun processo di presa ed indurimento. Una volta posta in opera, venendo a contatto con l'aria, o meglio, con l'anidride carbonica che è nell'aria, si attiva prima la presa (paragoniamola alla nascita) a cui segue il processo di indurimento (che definiamo la vita), chiamati carbonatazione.

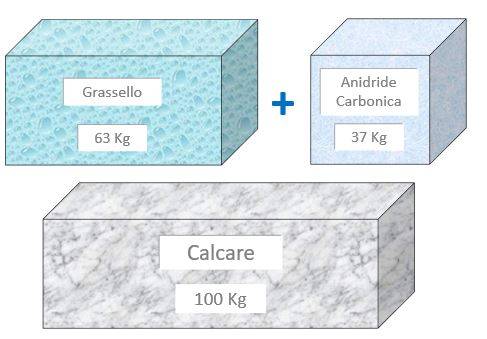

Il processo di carbonatazione è molto lento in quanto, per ottenere 100 chili di calce carbonatata - cioè il carbonato di calcio o calcare dal quale si era partiti per ottenere la calce -, occorrono 63 Kg d'idrossido di calcio (cioè di grassello) e ben 37 Kg d'anidride carbonica.

Se pensiamo che, nell'aria, l'anidride carbonica è presente in percentuale bassissima, solo nella misura dello 0,035%, possiamo spiegarci la lentezza di questo fenomeno.

Dobbiamo evidenziare un particolare rilevante: l’idrossido di calcio non è in grado di assimilare direttamente l’anidride carbonica ma questa deve essere trasformata in acido carbonico.

Motivo per il quale è importante che il supporto sul quale si applicherà una finitura colorata a calce sia bagnato copiosamente in precedenza, in estate. L’acqua immessa nel supporto, evaporando, trasformerà l’anidride carbonica in acido carbonico, disponibile per la presa e l’indurimento.

Abbiamo quindi visto come l'uomo, in una delle maggiori e meravigliose scoperte che abbia mai fatto in edilizia, sia stato in grado di trasformare la roccia, plasmandola e facendola tornare ancora roccia. Un vero miracolo!

Le calci idrauliche

Come tante scoperte avvenute per caso (in realtà non molto per caso, visto che questa creazione della malta idraulica artificiale risale agli assiro-babilonesi 6.000 anni orsono), gli antichi romani videro che, aggiungendo al grassello di calce aerea una sabbia d'origine vulcanica, tipica dell'Italia centrale, la pozzolana, la calce aerea stessa subiva una reazione diversa dal solito, che portava ad un indurimento molto più veloce.

La malta e i calcestruzzi confezionati in questo modo indurivano con la stessa acqua contenuta nel grassello, senza dover attendere di essere esposta all'aria.

La reazione di presa ed indurimento, quindi, non era più di tipo aereo ma idraulico.

Era una malta idraulica artificiale, perché prodotta con un artificio dell’uomo.

Cosa rende idraulica la malta di calce aerea? Sono elementi acidi, provenienti dal sottosuolo attraverso le eruzioni vulcaniche, come l'Ossido di Silice, l'Ossido di Alluminio, l'Ossido di Ferro ecc. che, miscelati con la calce aerea spenta, alcalina, danno origine a reazioni chimiche idrauliche.

Da quel momento in poi lo sviluppo delle grandi opere edili subii un'accelerazione enorme. Finalmente si potevano fare getti di calcestruzzo anche di grande spessore, perché il legante faceva presa e induriva contemporaneamente sia in superficie sia in profondità.

Nella storia edificatoria si è utilizzato, per la composizione di malte e calcestruzzi, anche un aggregato particolare. Reagisce, infatti, con la calce aerea, mettendole a disposizione quegli stessi elementi acidi che abbiamo appena visto, cioè gli ossidi di silice, alluminio e ferro.

È il Cocciopesto, cioè l'argilla cotta (cotto=coccio) e successivamente frantumata (pestato).

Ebbene si, possiamo creare una calce idraulica artificiale (la giusta denominazione è: malta idraulica artificiale) se al grassello aggiungiamo il cocciopesto, al momento del confezionamento in cantiere.

Questa scoperta ha permesso agli antichi romani di edificare con il calcestruzzo in tutta Europa, dal momento che l'argilla - materia prima necessaria per ottenere il cotto – e il calcare – materia prima da cui si ottiene la calce aerea - sono presenti in ogni Paese, a differenza della pozzolana (presente solo in Italia e in Eifel, una regione tedesca).

...CONTINUA LA LETTURA NEL PDF

L'articolo continua con la trattazione della

- calce idraulica

- normativa europea sulle calci

- il cemento

- gli inerti

Intonaco

Tutto quello che c’è da sapere sull’intonaco: funzioni, materiali, tecniche di posa, normativa e soluzioni per edilizia e restauro. La guida INGENIO con articoli tecnici curati da esperti.

Involucro

Il Topic "Involucro" abbraccia una vasta gamma di argomenti, inclusi: la progettazione e i diversi sistemi di facciata, le soluzioni del mercato, i dettagli costruttivi, le normative in evoluzione, la gestione e manutenzione degli involucri, l’analisi delle problematiche e delle patologie, nonché le raccomandazioni degli esperti.

Malte da Restauro

Con il topic "Malte da Restauro" vengono raccolti tutti gli articoli pubblicati sul Ingenio sulle malte da restauro e riguardanti la progettazione, l'applicazione, l'innovazione tecnica, i casi studio, i controlli e i pareri degli esperti.

Materiali e Tecniche Costruttive

Con Ingenio approfondiamo con continuità e nei diversi aspetti che caratterizzano le tecniche costruttive. Con questo TOPIC raccogliamo tutte le news e articoli sull’argomento.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp