Influenza del degrado per corrosione da C02 sulla vulnerabilità sismica di pile da ponte: valutazione vita residua

L'articolo analizza la vulnerabilità sismica di una pila da ponte in cemento armato degradata dalla corrosione causata dall’anidride carbonica, valutando lo spessore del calcestruzzo carbonatato, la corrosione dell'acciaio e la fessurazione nel tempo per stimare la vita residua dell’opera e pianificare interventi di manutenzione.

Nel presente articolo vengono riportate le analisi di vulnerabilità sismica di una pila da ponte in c.a. a telaio esistente in condizioni di degrado per corrosione promossa dall’anidride carbonica. Definito lo scenario critico di degrado, che riguarda la sezione al piede della pila, le analisi di diffusione ci permetteranno di determinare - in funzione dei parametri che regolano il fenomeno - lo spessore del calcestruzzo carbonatato, il grado di corrosione nell’acciaio, la fessurazione nel calcestruzzo ecc. in funzione del tempo. Infine la stima della vulnerabilità sismica, per prefissati livelli di corrosione raggiunti, ci ha consentito di stimare la vita residua dell’opera e programmare eventuali interventi di manutenzione.

Vita nominale restante o vita residua e tempo di intervento

Al fine di definire la vita residua e tempo di intervento riportiamo alcune delucidazioni inerenti al concetto di vita nominale di progetto. Al punto 2.4.1 delle NTC2018, la Vita Nominale di Progetto di un’opera viene convenzionalmente definita “come il numero di anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali”. Le differenti opere sono classificate in tre diverse categorie, cui sono associati livelli di prestazione crescenti: strutture temporanee, strutture in cui sono richieste prestazioni ordinarie e, infine, strutture con livelli di prestazione elevati. A loro volta i tre livelli di prestazione sono associati a valori minimi della Vita Nominale VN dell’opera, rispettivamente pari a 10, 50 e 100 anni.

La durata dell’opera è quindi un parametro convenzionale, assunto in sede di progetto, cui debbono essere riferite le verifiche dei fenomeni dipendenti dal tempo, quali la durabilità o la fatica, mediante il corretto dimensionamento dei particolari costruttivi.

Nella valutazione della sicurezza di una costruzione esistente nei confronti delle azioni sismiche, la Circolare del 2019 chiarisce, inoltre, che il valore di riferimento da adottare nelle analisi è VN = 50 anni. Essendo tale valore il minimo prescritto dalle Norme per costruzioni non di carattere temporaneo, lo scopo della precisazione è quello di offrire un termine di confronto omogeneo per le valutazioni condotte su differenti costruzioni esistenti, indipendentemente dal livello prestazionale in termini di durabilità, che sarà posto alla base della progettazione degli interventi da eseguirsi sulla singola costruzione.

Da tutto quanto sopra appare evidente il ruolo del livello di “prestazione”, fissato dal Committente per le nuove costruzioni (nel rispetto dei livelli minimi stabili dalle Norme) e che sarà richiesto alla struttura durante tutta la sua vita nominale. Ciò chiarisce anche il cambiamento di terminologia adottato dalle NTC2018 rispetto alle precedenti NTC2008; le opere sono ora classificate sulla base del livello prestazionale richiesto.

Tutto questo non è però ancora sufficiente per dare una risposta alla seguente domanda: “terminata la Vita Nominale che cosa ne sarà dell’opera?”. La Circolare del 2019 contiene la risposta.

La valutazione della effettiva vita “biologica” della struttura, vale a dire la previsione del momento in cui questa raggiungerà livelli di affidabilità insufficienti per l’uso, secondo quanto prescritto dalle Norme, e se ne renda quindi necessaria la dismissione, esce dalle capacità di previsione progettuale.

Ciò è principalmente dovuto al fatto che, attraverso successive opere di manutenzione straordinaria, i livelli di affidabilità delle costruzioni esistenti, che sono una funzione decrescente nel tempo per effetto del degrado dei materiali, vengono ripristinati a valori che possono anche risultare confrontabili con quelli originari.

In questo modo il periodo di utilizzo di una costruzione potrà essere ragionevolmente prolungato ben oltre la sua Vita Nominale di Progetto. Quest’ultima non segna quindi la “scadenza” dell’opera.

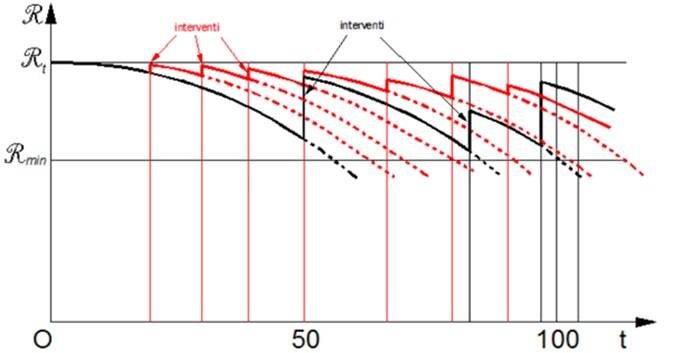

Il grafico in figura, presente nella Circolare, illustra molto bene il concetto. L’affidabilità iniziale di una struttura nuova è superiore al limite minimo ritenuto accettabile per la costruzione, proprio per tenere conto del degrado che i materiali subiranno nel corso della sua vita nominale, così che, al termine di questo periodo, ed in assenza di significativi interventi di manutenzione straordinaria non programmati in sede di progetto, l’affidabilità residua sia ancora superiore a quella minima richiesta (si veda la curva a tratto pieno di colore nero fino al valore di VN 50 anni).

L’effetto degli interventi di riparazione o di manutenzione straordinaria è descritto dalle discontinuità delle curve, ed è quello di produrre incrementi dell’affidabilità, che hanno come conseguenza il prolungamento della vita “biologica” dell’opera. Così un’opera che al termine dei 50 anni di Vita Nominale di Progetto, subisca un significativo intervento di riparazione, potrà esibire livelli di affidabilità tali da consentirne l’uso per altri 30-50 anni.

Ma sono possibili approcci differenti, quali ad esempio, quello illustrato dalle curve rosse della figura: interventi frequenti e meno invasivi di quelli a fine Vita Nominale di Progetto possono conseguire lo stesso risultato in termini di prolungamento della vita “biologica” della costruzione.

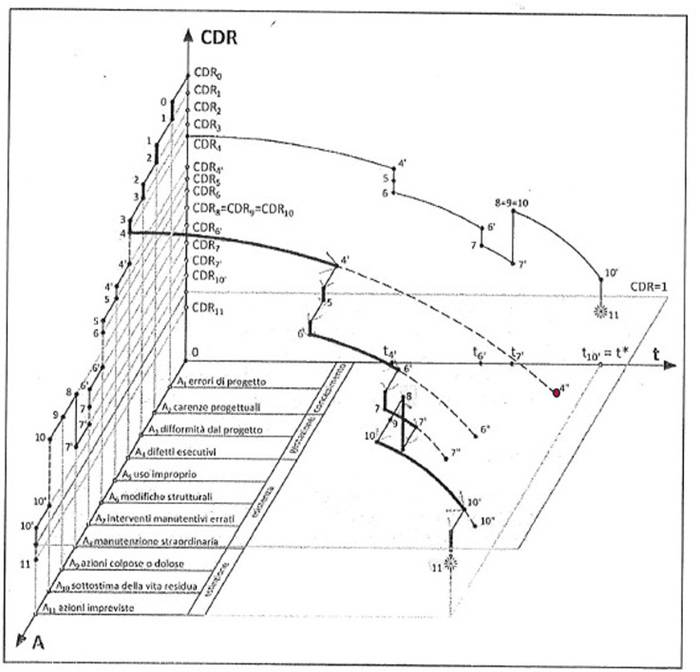

La figura riportata qui sopra mostra, schematicamente, la possibile curva di prestazione strutturale di un’opera che sia stata interessata, nel corso della sua vita, da una serie di accadimenti: errori progettuali, difetti esecutivi, modifiche strutturali, errati interventi manutentivi ecc.

Si nota come il processo di invecchiamento fisiologico, dovuto al degrado, continua inesorabile.

Il decremento di capacità – come descritto da Nicola Augenti – è individuato dalla curva 4-4’ che, ad un certo punto, si interrompe e subisce due discontinuità per il verificarsi, evidentemente, di due accadimenti imprevisti tali da aumentare la vulnerabilità della struttura (riduzione di CDR).

Indicando con 4” (vedi pallino rosso in figura) il punto di intersezione tra la curva 4-4’ e il piano orizzontale CDR = 1 (fine vita naturale), la vita residua della struttura è misurata dalla differenza tra le ascisse temporali dei punti 4” e 4’, alla quale corrisponde la capacità residua.

Caso di studio

Metodologia per valutazione vita residua

La metodologia adottata per la valutazione della vita residua che tiene conto dell’effetto della corrosione sulla risposta sismica di una pila da ponte a travata è la seguente:

- Analisi e valutazione della vulnerabilità sismica della pila integra con relativo indicatore di sicurezza ζE-SLV(T=0);

- Analisi della diffusione della C02 in 100 anni tramite la legge di FICK sulla pila da ponte con relativo scenario di degrado;

- Valutazione nel tempo dello spessore di calcestruzzo carbonatato;

- Stima del tempo di innesco della corrosione nelle barre di armatura;

- Valutazione della profondità di corrosione delle armature nel tempo;

- Stima della vulnerabilità della pila in condizioni di degrado a prefissati livelli di danno e valutazione indicatore di sicurezza ζE-SLV(T);

- Definizione del livello di prestazione limite in termini di indicatore di sicurezza imposto dall’ente gestore ζE-LIM;

- Stima dell’indicatore di sicurezza critico ζE-SLV/CRITICO e stima della vita residua dell’opera.

Nella valutazione della sicurezza, seppur si possa ricorre ad analisi lineare, essendo il fenomeno fortemente non lineare a causa del danneggiamento per corrosione si fa ricorso ad analisi non lineari tipo pushover su un modello di trave a fibre con danno da corrosione inglobato.

...Continua la lettura nel PDF.

Nei paragrafi successivi viene presentato in dettaglio il caso di studio.

Calcestruzzo Armato

Esplora la guida completa sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato, due elementi fondamentali nell'edilizia. Scopri le composizioni, come l'integrazione di fibre metalliche e polimeriche, e le ultime innovazioni che migliorano le proprietà strutturali. Aggiorna le tue conoscenze sui materiali cementizi per una comprensione avanzata e applicazioni ottimali.

Controlli e Diagnostica

Una raccolta di approfondimenti per chi si occupa di fare controlli e verifiche dei materiali nel settore delle costruzioni e dell'edilizia.

Ingegneria Strutturale

Tutto quello che riguarda il tema dell’ingegneria strutturale: innovazione digitale, modellazione e progettazione, tecniche di costruzione e di intervento, controlli e monitoraggi, soluzioni per il miglioramento, evoluzione normativa, approfondimento di casi concreti e pareri degli esperti.

Patologie Edili

La patologia edile è una disciplina tecnica che si occupa dell'analisi, diagnosi e risoluzione dei difetti e dei danni nelle costruzioni. Questi problemi possono riguardare diversi aspetti strutturali e funzionali degli edifici, inclusi difetti di impermeabilizzazione, fessurazioni, umidità, degrado dei materiali e molto altro.

Ponti e Viadotti

News e approfondimenti riguardanti il tema dei ponti e viadotti: l’evoluzione normativa, gli strumenti digitali per la progettazione, il controllo e il monitoraggio, i materiali e le soluzioni tecniche, il controllo e la manutenzione, la formazione e i progetti nazionali e internazionali.

Sismica

Tutti gli articoli pubblicati da Ingenio nell’ambito della sismologia e dell’ingegneria sismica.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp