Il giovane Pier Luigi Nervi e il Teatro Politeama a Prato

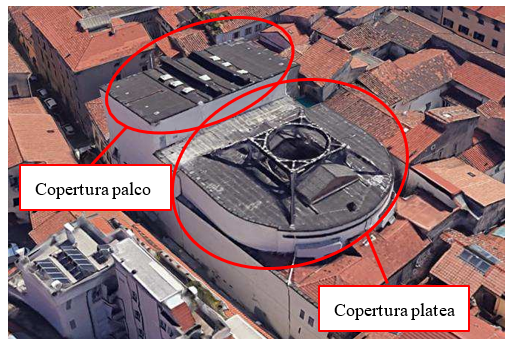

Una delle prime applicazioni di cemento armato in Toscana mostra le problematiche dell’epoca relative ad una ancora incompleta conoscenza del materiale, e allo stesso tempo la fiducia di Pier Luigi Nervi nelle potenzialità di questa nuova tecnologia. Recenti indagini e verifiche strutturali eseguite sulla copertura del palco del Teatro Politeama a Prato hanno riportato alla luce i problemi strutturali che ha dovuto affrontare un giovane Pier Luigi Nervi nel realizzare un’opera ardita per i propri tempi, come il coprire con un solaio a nervature incrociate di 30 cm di spessore uno spazio di 13 x 15 m.

La storia dell'edificio prima dell'arrivo di Nervi

La storia del Politeama Pratese comincia con Bruno Banchini, il grande campione pratese di pallone col bracciale, che dopo aver guadagnato una fortuna con lo sport più amato in Italia alla fine dell’Ottocento, decise di realizzare un grande teatro popolare per spettacoli di vario genere.

Nel 1906 l’ex giocatore comprò Palazzo Leonetti, un edificio incastonato nella pianta medievale del centro della città di Prato, e iniziò a demolirne alcune parti per costruire un edificio in muratura, su pro- getto dell’ingegnere architetto fiorentino Cesare Spighi.

L’edificio fu aperto nel gennaio del 1908 e fu chiamato Kursaal, e in poco tempo divenne il preferito dai pratesi per le proiezioni cinematografiche.

Nei suoi primi anni la maggior parte dell’edificio consisteva di un’arena scoperta, finchè nel 1914 gli ultimi edifici abitati tra quelli acquistati nel 1906 furono liberati e demoliti per far ulteriore posto al nuovo edificio che si aveva intenzione di erigere.

Il progetto fu affidato all’ingegnere architetto Emilio Andrè e, dopo varie difficoltà dovute alle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, fu inaugurato come Arena Banchini nel 1921, dotando l’edificio delle mura perimetrali che anche adesso lo caratterizzano, erette con una muratura listata di mattoni e pietrame, secondo una tecnica comune delle costruzioni del centro storico pratese.

Data la grandiosità dello spazio di 23x24m, dotare il teatro di una copertura risultava un’impresa tecnicamente difficile per i tempi, per cui serviva una soluzione speciale. Per questo nel 1924, ad ulteriore miglioria del progetto di Andrè, intervenne l’ingegnere Pier Luigi Nervi, in qualità di progettista e costruttore.

L'intervento di Nervi

L’inizio dell’attività da progettista imprenditore di Nervi

Nervi si era laureato a Bologna nel 1913 a 22 anni, e dopo alcuni anni passati a fianco del suo maestro, il Prof. Attilio Muggia, tra i principali artefici della diffusione del cemento armato in Italia, aveva fondato nel 1923 la Società Ingg. Nervi e Nebbiosi, che rimase attiva fino al 1932, alla morte di Nebbiosi.

Nel 1924 Nervi era dunque all’inizio della propria attività di progettista ed imprenditore, e a soli 33 anni di età si accingeva a costruire una copertura che già mostrava il suo talento come progettista e la sua fiducia nelle potenzialità del cemento armato.

In quegli anni Nervi completò una serie di lavori a Prato dove a fronte di problemi meno complessi da affrontare, ovvero la realizzazione di una serie di capannoni per alcuni impresari della fiorente industria tessile pratese, decise di sperimentare soluzioni che poi avrebbero formato il vocabolario tecnico della produzione più matura di Nervi.

Nel caso della copertura della platea del Teatro Politeama, è possibile osservare i pensieri del giovane maestro in una lettera ad un suo ex compagno di corso: “…Attualmente stiamo eseguendo a Prato una copertura di teatro che è molto interessante sotto tutti i punti di vista” (Guanci 2008).

In quel periodo il problema delle coperture di grandi spazi lo affascinava particolarmente, in quanto poco prima si era già cimentato nella costruzione della copertura in cemento armato del Teatro Vittorio Emanuele dei Fratelli Lavorini di Montecatini, e dopo un paio di anni sarà impegnato a costruire la copertura a travi radiali del Teatro Augusteo di Na- poli, prima opera ad entrare nel novero della tradizionale storiografia su Nervi. Oltre alle grandi luci da coprire (23x24m), la particolarità della copertura della platea risiede nel fatto che sia apribile.

La copertura della platea

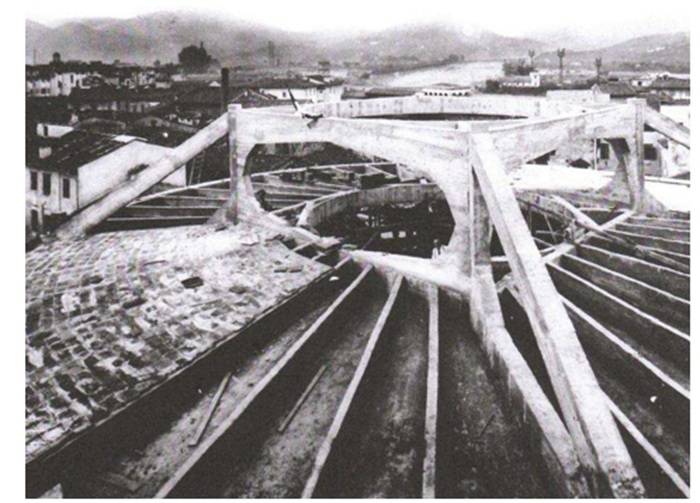

Per la copertura della platea, Nervi progetta una struttura in cemento armato, costituita da un sistema di travi a raggiera incastrate su di un cordolo perimetrale, poggiato su quattro pilastri in muratura; tali travi a raggiera sono connesse al centro della copertura da un sistema di travi che formano un quadrato in pianta, ed in cui è inscritta una trave circolare.

A 3 metri dall’estradosso della copertura è presente lo stesso sistema quadrato-cerchio, ed è connesso al sistema inferiore da elementi verticali in cemento armato, formanti una gabbia connessa nella parte superiore da quattro tiranti angolari che si congiungono al cordolo perimetrale in corrispondenza dei pilastri, chiudendo così il percorso tensionale dell’intero sistema.

Una volta realizzata la struttura, Nervi nascose alla vista la raggiera delle travi, in modo da lasciare visibile dall’interno il solo foro circolare dell’apertura al centro della copertura.

All’esterno, anche se percepibile solo dai tetti, resta visibile la complessa struttura della gabbia e dei tiranti che sorreggono l’intera copertura, oltre ad una copertura metallica apribile elettricamente del peso di ben 71 quintali.

Questo lavoro, che rappresenta un vero e proprio capolavoro della statica, mostra un dominio tecnico della materia oltre ad una forte carica di spettacolarità, tipica delle opere di Nervi.

Egli stesso scriverà nel suo libro più conosciuto “Scienza o Arte del costruire?” che: “Nella valutazione della funzionalità complessiva di un edificio, oltre ai fattori puramente materiali, si debbano considerare anche quelli astratti e rappresentativi. Ogni costruzione deve creare un ambiente in perfetta armonia con determinati stati d’animo” (Nervi 1945).

I lavori procedettero spediti, ed il 2 aprile 1925 fu inaugurato il nuovo Politeama Banchini, che presentava lo stesso impianto osservabile oggi ad eccezione dello spazio del palcoscenico, che necessitava ancora di lavori per potersi considerare completo.

La copertura del palcoscenico

Nel 1933 il proprietario del teatro Bruno Banchini si dedicò alla sistemazione del palcoscenico. Fra le licenze murarie del 1933 si trova infatti una richiesta, a sua firma, per poter finalmente ultimare i lavori al suo teatro.

Un primo progetto fu redatto dall’ingegnere Armando Bresci e consisteva in una copertura a capanna sostenuta da due capriate tipo Mohniè in acciaio di luce 25.30 metri e distanza massima tra corrente inferiore e superiore di circa 5 metri, ma non fu accettato dalla Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, probabilmente perché ritenuto vulnerabile in caso di incendio.

Bruno Banchini allora si rivolse nuovamente a Nervi, con l’obiettivo di costruire la copertura rettangolare di dimensioni 26x14m in pianta basandosi sull’impianto murario esistente.

Diversamente dalla copertura a capanna pensata da Bresci, Nervi progetta una copertura a falda unica utilizzando il cemento armato, come nella maggior parte della sua produzione.

Costruisce due grandi travi con sezione a T, inclinate di 7 gradi in modo da dare pendenza alla falda, e chiude la copertura utilizzando due solai in laterocemento di luci pari a 5.50 m e 4.10 m orditi tra le travi ed i muri laterali, e un solaio a nervature incrociate posto in posizione centrale, poggiato alle travi e a dei cordoli perimetrali, coprendo uno spazio di 15.30 x 13.60 m.

Infine fa costruire una graticcia in legno, necessaria ai tecnici e macchinisti per poter appendere le scenografie e le luci teatrali, appendendola alle travi e al solaio centrale della copertura mediante una griglia di pendini in acciaio. Nell’aprile del 1934 i lavori furono completati, ed il Politeama fu attivo senza interruzioni per una decina d’anni, finchè le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale non ne costrinsero la chiusura.

...Continua a leggere nel PDF in allegato.

Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp