Analisi del comportamento di alcuni edifici di culto in Valnerina a seguito dei sismi del 2016

Alcune riflessioni sulle perdite di beni culturali subite con gli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia esaminando tre casi emblematici di crolli di chiese della Valnerina.

Ecco alcune riflessioni tecniche sulle perdite di beni culturali subite con gli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia esaminando tre casi emblematici di crolli di chiese della Valnerina: Chiese di S. Salvatore, S. Andrea e S. Maria di Piazza.

Ciò che colpisce di più in queste vicende è l’assenza di una qualsiasi politica di prevenzione, negli anni passati, da parte degli Enti preposti alla tutela di questi beni.

La non previdenza e la non curanza nei confronti dei pur evidenti problemi strutturali di questi edifici di culto, sia dopo il sisma del 1979 che dopo quello del 1997, è aggravata, in due dei casi esaminati, dall’esistenza di importanti ed approfondite ricerche, condotte nei primi anni 2000, che avevano chiaramente denunciato la criticità di tali situazioni.

Ecco l'approfondimento.

La Chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia (PG) dopo gli eventi sismici del 2016 (foto tratta da un video dell’Ing. R. Vetturini).

Analisi dei meccanismi di crollo di alcune chiese della Valnerina a seguito dei terremoti del 2016

Molti dei crolli delle chiese della Valnerina, avvenuti negli eventi sismici del 2016, sono caratterizzati da meccanismi di ribaltamento della facciata facilitati dall’assenza di elementi di trattenuta e/o dalla mancanza di collegamenti efficaci tra facciata, coperture e pareti perimetrali e dalle spinte esercitate da volte ed archi posti all’interno di tali edifici.

In alcuni casi, molto particolari, i crolli sono associati a fattori esterni, come il costone ed il campanile caduti sulla chiesa di Sant’Eutizio a Preci (PG) o la torre campanaria rovinata sulla Basilica di S. Benedetto a Norcia.

In altri casi sono state le dimensioni rilevanti delle specchiature perimetrali, in rapporto al loro spessore ed unitamente alle particolarità tipologiche degli edifici di culto, a causare la disgregazione delle parti apicali delle pareti, con conseguente crollo delle coperture (pur leggere). La ex chiesa di S. Francesco, a Norcia e quella di S. Agostino, sempre a Norcia, sono esempi significativi di questo tipo di problematica, e con tali dimensioni, oggettivamente, i crolli sarebbero stati difficilmente prevenibili, se non con interventi importanti ed invasivi (costolature, speroni esterni) in grado di ridurre le snellezze delle pareti.

Le chiese crollate nell’area del cratere sono centinaia e, almeno in certe zone (ved. ad esempio Norcia o Campi di Norcia) sono state tra le poche costruzioni crollate del tutto.

Chiese di S. Salvatore, S. Andrea e S. Maria di Piazza, i tre casi in studio

Per le tre chiese qui esaminate, S. Salvatore, S. Andrea e S. Maria di Piazza, tutte a Campi di Norcia (PG), la causa dei crolli avvenuti con le scosse del 26 ottobre 2016 e del 30 ottobre 2016 è infatti facilmente correlabile alla mancata attenzione nei confronti dei problemi strutturali di queste costruzioni, che avrebbero portuto essere mitigati con interventi semplici, economici e ben poco invasivi.

Come verrà illustrato nell’articolo, per S. Salvatore e S. Andrea sarebbero state necessarie (e forse sufficienti) delle catene disposte ad assorbire le spinte delle volte sulle facciate ostacolandone così il ribaltamento; per S. Maria di Piazza, oltre agli incatenamenti era urgente ed indispensabile soccorrere un singolo pilastrino in breccia, gravato da oneri manifestamente non commisurati alle sue possibilità.

Nessuno può dire con certezza se realizzando quei provvedimenti le chiese si sarebbero salvate; ma sicuramente, intervenendo preventivamente, il loro livello di sicurezza sarebbe aumentato in modo molto rilevante.

Nel passato recente sono state spese cifre consistenti per il restauro degli affreschi contenuti in alcune delle tre chiese analizzate (ovvero per la loro “messa in sicurezza”, secondo il lessico usato nelle Soprintendenze per tali operazioni) ora, dopo i crolli causati dai sismi dell’ottobre 2016, si spenderanno somme ingenti per tentare di recuperare frammenti di beni purtroppo perduti per sempre.

Descrizione del luogo in cui si trovano le tre chiese: Campi di Norcia

Campi è una frazione di Norcia suddivisa in due centri abitati: Campi Basso, che oggi è un’area residenziale di epoca recente, e Campi Alto, che sorge su un versante del Monte Macchialunga e si sviluppa all’interno delle antiche mura che delimitavano un castello mediovale del XIII sec.

Il paese si trova nella Val Castoriana, che si estende fra il Comune di Norcia ed il Comune di Preci, lungo il corso del fiume Campiano. Tutta la valle è caratterizzata da un elevato numero di chiese, eremi e monasteri, essendo diventata, sin dal V sec d.C., luogo di preghiera e di isolamento, per la diffusione della pratica di vita eremitica, introdotta prima da Santo Spes e poi da Sant’Eutizio [1].

Si pensi che solo a Campi Alto ai primi del 1700 c’erano sette chiese e un monastero. Dopo i terremoti del 1700 ne erano rimaste tre: S. Maria di Piazza, S. Andrea e Madonna delle Grazie. Con i sismi del 2016 anche queste tre chiese sono state distrutte.

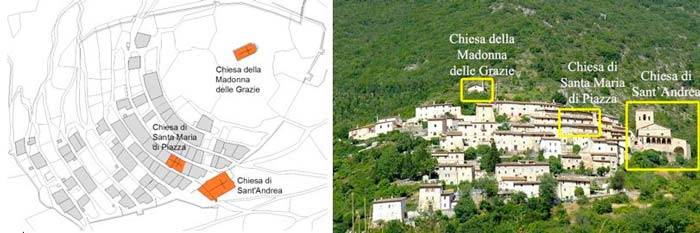

L’abitato di Campi Alto è caratterizzato da costruzioni disposte su una serie di terrazzamenti concentrici delimitati da strade raccordate da brevi rampe di scale. Come detto, all’interno delle mura, prima dei sismi del 2016, erano presenti tre chiese (Figura 1) e due di queste (S. Andrea e S. Maria di Piazza) saranno esaminate nel presente lavoro.

Figura 1. (a) Mappa catastale di Campi Alto di Norcia. Evidenziate in rosso le tre chiese all’interno delle mura del castello. (b) Foto di Campi Alto prima dei sismi del 2016.

Tanta conoscenza ... per nulla

Per questi due casi molte informazioni sono state tratte da una serie di ricerche condotte nel periodo 2000-2004 da un gruppo composto dal Politecnico di Milano (che aveva come responsabile la compianta Prof.ssa Luigia Binda), dall’Università di Padova (con responsabile il Prof. Claudio Modena), e dal MiBACT stesso, con Responsabile l’Ing. Luciano Marchetti, che in quel periodo rivestiva il ruolo di Commissario delegato per i Beni Culturali nella Regione Umbria.

Lo studio, molto accurato ed approfondito, era stato condotto nell’ambito del progetto quadro triennale 2000-2002 del Gruppo Nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT) operante all’interno della struttura dell’INGV. In [2] , [4] e [6] si può trovare una sintesi scientifica del lavoro svolto.

Erano state svolte anche tesi di laurea (ved. ad es.: [3]) e una tesi di dottorato, quella dell’Arch. Giuliana Cardani [5], un lavoro metodico e rigoroso, che riporta in modo completo e con dovizia di particolari le operazioni svolte in quel periodo, insieme ai risultati trovati.

Molti sono stati anche gli articoli scientifici presentati da quel gruppo, sia in convegni che su riviste: nel già citato report finale del 2004 [2] se ne contano ben quindici.

Oltre all’Ing. Marchetti del MiBACT era presente nel gruppo di ricerca anche l’Arch. Margherita Guccione, anche lei del MiBACT, come co-responsabile di due task: “Valutazioni in relazione al valore storico/artistico/monumentale dei manufatti” e “Individuazione di linee guida per la riparazione e il miglioramento sismico”.

Tali studi avevano permesso di raggiungere una conoscenza accurata, attendibile e qualificata sulla criticità della situazione strutturale dei manufatti analizzati, ma i risultati ottenuti non sono stati poi utilizzati per eliminare o ridurre le problematiche riscontrate e mettere in sicurezza quelle chiese. A tanto lavoro di ricerca infatti non è seguito alcun intervento.

Indubbiamente non è stato il primo caso, né sarà l’ultimo, in cui ricerche scientifiche ben fatte rimangono inutilizzate. In questo caso, però, tale disinteresse ha portato ad avere danni gravissimi ed irreparabili.

La chiesa di Santa Maria di Piazza a Campi di Norcia

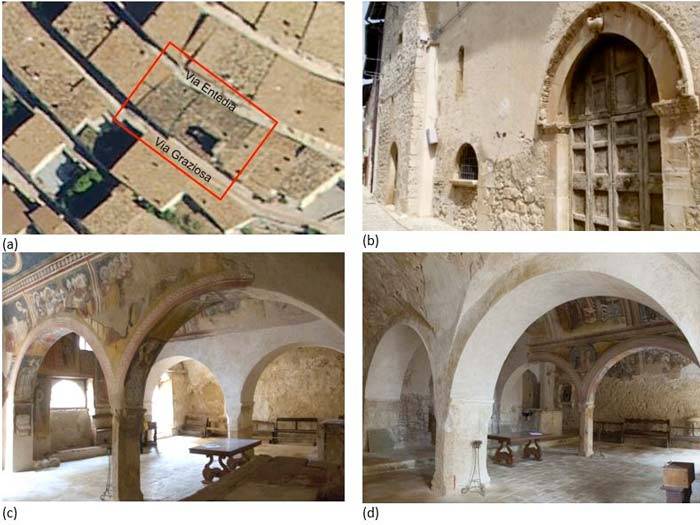

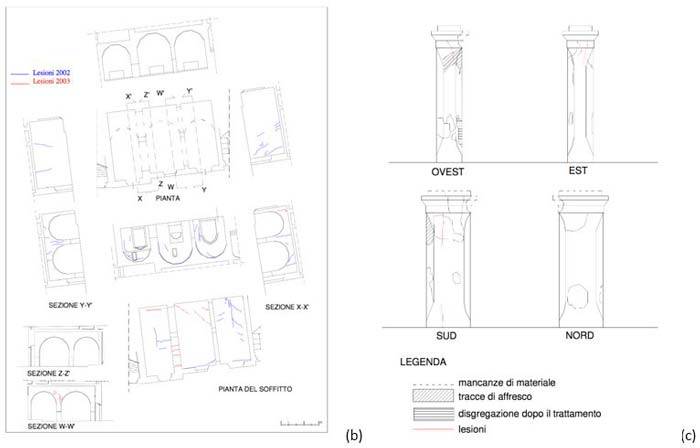

La chiesa di Santa Maria di Piazza, inizialmente intitolata a Santa Maria della Misericordia, venne fondata nel 1351. Nel corso dei secoli fu colpita da numerosi terremoti, e per questo fu più volte restaurata e rimaneggiata. La chiesa occupava il piano terra di una porzione di aggregato affacciante su via Graziosa (Figura 2a) e si distingueva dalle abitazioni ordinarie adiacenti per la presenza di un campanile a vela e di un portale trecentesco con ghiera a fogliame, sormontato dall’agnello crucifero, simbolo dell’Ordine benedettino (Figura 2b). Analogamente agli altri edifici di Campi Alto, l’edificio che ospitava la chiesa di Santa Maria di Piazza si sviluppava su più livelli (in genere tre, ma in questo caso due nell’edificio di destra e tre in quello di sinistra) il piano terra si trovava a quota della strada di valle, uno intermedio e il terzo a livello della strada di monte. La chiesa era costituita da un’unica ampia aula rettangolare, suddivisa in tre navate coperte con volte a botte in pietra, di differenti altezze e dimensioni, fra loro separate da due arcate con un unico pilastro centrale (Figura 2c). L’accesso dal piano stradale era possibile attraverso i due portali sulle navate laterali, mentre una finestra lunettata si apriva sulla navata centrale.

Figura 2. (a) Posizione della chiesa nell’aggregato. (b) Portale trecentesco di accesso alla chiesa su Via Graziosa. (c), (d) L’ampio ambiente della Chiesa diviso in tre navate coperte da volte a botte, in pietra. Da notare le arcate, su cui si scaricano le volte a botte, che dividono le navate: le spinte degli archi terminali, mancando gli incatenamenti, vanno a spingere la facciata. Da notare anche le ridotte dimensioni dell’esile pilastrino in breccia della arcata che divide le navate di destra (da [7]).

La chiesa conservava buona parte dei decori e degli affreschi del XV e XVI sec.: la volta della navata centrale era affrescata con sei episodi della storia di S. Gioacchino e S. Anna, genitori di Maria, e la vita della Vergine Maria, descritti da didascalie in vernacolo. Gli affreschi, realizzati dalla bottega degli Sparapane, erano molto apprezzati per la vivacità dei colori e i dettagli dei disegni come i copricapi, la decorazione degli abiti e le ricche architetture gotiche (Figura 3a). Sulla volta a botte della navata di destra erano rappresentati episodi della Passione di Cristo ed almeno cinque tondi di schema giottesco. Nei sottarchi erano affrescati i profeti, mentre a fianco dell’ingresso di destra c’era un angelo trecentesco ed altri frammenti pittorici. Sulla parete di controfacciata erano presenti degli affreschi scoperti dopo il terremoto del 1979, fra i quali Sant’Antonio Abate, patrono degli allevatori, accompagnato da un maiale nero, Sant’Amico, patrono dei boscaioli, con un lupo al guinzaglio e la Madonna della Misericordia (Figura 3b). Gli affreschi della chiesa erano stati restaurati di recente (presumibilmente nel 2008).

Figura 3. (a) Particolare degli affreschi della navata centrale. (b) Affreschi sulla controfacciata (da [7]).

Gli studi fatti sulla chiesa di Santa Maria di Piazza

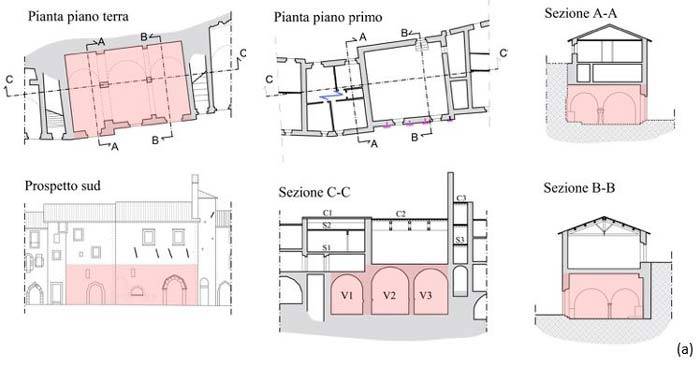

Come detto in precedenza, nell’ambito dello studio [2] l’aggregato era stato rilevato ed esaminato in dettaglio. I disegni, ricavati da [5], sono stati qui integrati con le informazioni dedotte da quanto osservato in occasione del sopralluogo effettuato il 16 settembre 2016 per valutare i danni causati dal sisma del 24 agosto 2016. L’insieme delle informazioni raccolte ha permesso di conoscere la geometria della maggior parte degli elementi strutturali, le tipologie murarie, le tipologie di orizzontamenti e la loro orditura (Figura 4a).

La chiesa occupava il piano terra di due edifici adiacenti. L’edificio di destra, addossato ad una torre sulla cui sommità spiccava il campanile a vela, si sviluppava su due livelli; quello inferiore, occupato dalla chiesa, non era stato interessato da interventi strutturali. Il livello superiore (e solo lui!) era stato consolidato dopo il sisma del 1979 con iniezioni; aveva una copertura con tre capriate lignee poggianti sulle pareti longitudinali, con arcarecci e orditura secondaria in legno, pianelle e soletta di completamento in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata. Su questo edificio di destra erano visibili (dalle foto reperite) quattro capochiave, disposti a livello del solaio intermedio. Gli arcarecci, come si vede da quanto resta di loro nella Figura 7e, erano stati inseriti nel muro della costruzione confinante di destra, ovvero nella torre (poi crollata) e nella parte ad essa retrostante (rimasta in piedi e visibile, come detto, nella Figura 7e).

L’edificio a sinistra di cui la chiesa occupava solo una porzione, aveva la facciata sporgente rispetto all’edificio di destra prima descritto. Si sviluppava su tre livelli, con solaio intermedio e copertura in latero cemento orditi entrambi parallelamente alla facciata. Era inoltre presente un controsoffitto realizzato con travi in ferro e tavelloni. Sulla facciata di questa porzione di fabbricato non erano presenti incatenamenti.

Tra gli elementi palesemente più vulnerabili della chiesa c’era il pilastrino centrale di destra (Figura 2d e Figura 5a), dalle dimensioni molto modeste e realizzato in un unico blocco di breccia, pietra con problematiche meccaniche (a causa anche della porosità) ben note. L’elemento era stato studiato in [5] effettuando il rilievo dello stato fessurativo, caratterizzato da lesioni verticali ed espulsione di materiale, con prove ultrasoniche che avevano confermato la presenza di lesioni profonde.

Sismabonus 2017: un approfondimento con riflessioni, contributi grafici ed esempi a cura di Borri, Barluzzi e De Maria

In [5] ed in [6] erano riportate le conclusioni delle indagini. In [5] si legge che l’unità immobiliare in questione “..è stata adeguata solo al primo piano, dove oggi è la sala consiliare, mentre al piano terra, destinato a chiesa, non vi sono interventi di recente fattura: la mancanza di manutenzione, i terremoti subiti e l’ulteriore appesantimento del piano sovrastante apportato dai consolidamenti rendono oggi questo manufatto in una situazione molto critica, testimoniata dalla gravi lesioni interne che riguardano soprattutto le volte. A tale proposito questa schiera è stata tra gli oggetti di studio affrontati in una tesi della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano (Relatore: Prof.ssa L. Binda) in cui vengono applicati dei metodi di calcolo (programma ISIVERS) per testare la validità dei consolidamenti effettuati. L’edificio risulta quasi interamente vulnerabile al meccanismo di resistenza a flessione per comportamento a trave, debolezza relazionabile alla mancata presenza di presidi ortogonali ai setti di spina (…. ). L’iniezione di miscela di leganti non è sufficientemente in grado di portare in sicurezza la struttura, in particolar modo in risposta ai meccanismi fuori piano”.

Inoltre, per quanto riguarda il pilastro, le indagini avevano rilevato che “.. nella parte alta del pilastro … sono presenti molte lesioni e che queste non sono solo superficiali; si rileva anche una lesione alla base del pilastro…”.

A questi segnali, già molto negativi, si deve aggiungere quanto riportato sempre in [5], ovvero che nel 2003, dopo appena un anno dal precedente rilievo, nella chiesa si erano formate nuove lesioni, sulle volte e sul pilastrino in breccia della navata di destra (Figura 4b).

Figura 4. (a) Piante, prospetto e sezioni (elaborate a partire dai disegni contenuti in [5]) della porzione di schiera che ospitava l’ambiente della chiesa di Santa Maria di piazza (campita in rosso). (b) Variazione del quadro fessurativo tra il 2002 ed il 2003 (da [5]). (c) Quadro fessurativo sul pilastrino in breccia della navata di destra (da [5]). Da qui si poteva facilmente comprendere lo stato di pressoflessione, giunto ad uno stadio piuttosto avanzato, del pilastrino: lo spigolo sud-ovest, nella parte superiore, tendeva ad essere espulso, mentre sulla faccia nord non erano presenti lesioni da schiacciamento.

Da considerare poi, stante anche l’esito finale, quanto scritto sempre in [5], relativamente alla U.I. 184 (la cellula muraria adiacente alla chiesa, quella con la torre e il campanile a vela) per la quale “.. per le dimensioni i setti a vari livelli risultano non verificati ai cinematismi di ribaltamento”.

Le conclusioni riportate in [6] appaiono assolutamente chiare e coerenti con l’importante lavoro fatto da quel gruppo di ricerca: “L’indagine condotta dalle tre UR, ben coordinate tra loro, ha permesso di raccogliere una grande quantità di dati su: - storia ed evoluzione degli edifici e dei centri studiati - caratteristiche tipologiche degli edifici, delle strutture e dei materiali - danni e interventi dopo il 1979 e danni dopo il 1997 - efficacia delle riparazioni dopo il 1979 - possibili meccanismi di danno degli edifici riparati e non riparati in futuro. I dati sono stati utilizzati per eseguire verifiche degli edifici mediante il programma Vulnus e definirne la loro vulnerabilità oltre che a prevedere opportune tecniche di intervento”.

Nonostante i risultati emersi, l’autorevolezza degli autori e la presenza diretta e la competenza istituzionale degli Enti coinvolti (MiBACT in primis) nessun intervento poi è stato fatto.

La chiesa aveva comunque superato il sisma del 24 agosto 2016 senza subire danni rilevanti. Durante un sopralluogo, effettuato il 16 settembre 2016, era stato osservato il danneggiamento del campanile a vela (Figura 5b) ed una lesione di distacco della volta (indicata con V1 in Fig. 4a) dalla parete di facciata (Figura 5c). Il pilastro centrale non presentava aggravamenti rispetto allo stato fessurativo sopra descritto.

Da un video girato subito dopo le scosse del 26 ottobre 2016 si può notare una lesione verticale (Figura 6) in corrispondenza della parete perimetrale di destra della chiesa, ad indicare l’attivazione del meccanismo di ribaltamento della facciata, frenato dalla presenza degli incatenamenti presenti su questa porzione di aggregato.

Una delle scosse del 30 ottobre 2016 ha poi causato il crollo dell’intero aggregato occupato dalla chiesa e della torre adiacente (Figura 7).

Figura 5. Danneggiamenti e vulnerabilità riscontrate a seguito del sisma del 24 agosto 2016. (a) Pilastrino centrale. (b) Lesioni sul campanile a vela. (c) Lesione di distacco della volta della navata di destra.

Figura 6. Lesioni sulla facciata della Chiesa di Santa Maria di Piazza subito dopo le scosse del 26 ottobre 2016 e prima del sisma del 30 ottobre 2016. Immagine estratta da un video disponibile sul sito www.perugiatoday.it.

Difficile individuare quale, delle diverse e gravi vulnerabilità evidenziate dallo studio prima citato, e dalle analisi da noi successivamente compiute, sia la maggiore responsabile del crollo.

L’esile pilastro, già fessurato a pressoflessione, è certamente in prima posizione in questa rosa di candidati, specie se si va a calcolare, come qui è stato fatto, la tensione di compressione nello stato di pressoflessione che lo impegnava già in fase statica.

Basta considerare i carichi verticali che gli provenivano dalle volte e dalle arcate, e le spinte derivanti dalle loro asimmetrie, per trovare valori di tensioni oltre i 20 MPa, già prossimi, anche senza il sisma, a quelli di rottura (28 MPa) trovati per quel tipo di materiale ([5]). Essendo quel pilastrino già fessurato e molto snello è facile presumere che il sisma del 30 ottobre 2016 ne abbia provocato il collasso a causa di una pressoflessione che era già ad uno stadio avanzato. Nella Figura 4c si possono notare le lesioni di schiacciamento sulla faccia sud del pilastro, e l’incipiente tendenza all’espulsione del suo spigolo sud-ovest, nella parte superiore, lesione coerente, peraltro, con la progressione del quadro fessurativo sulle volte tra il 2002 e il 2003 [5], associabile con un incremento di rotazione verso l’esterno della facciata dell’edificio di sinistra.

Ma il crollo potrebbe essere iniziato proprio con il ribaltamento di questa facciata, molto snella, non tirantata e con una consistente spinta orizzontale – quella dell’arcata che divideva le due navate di sinistra - presente anche in fase statica. Peraltro, l’orditura dei solai in questo edificio era parallela alla facciata e quindi non c’era alcun contributo al trattenimento della parete. Su quell’arcata, oltre ai carichi che le arrivavano dalle volte della chiesa, gravava il muro di separazione tra i due edifici, molto spesso, e con esso si scaricava lì anche il peso dei solai orditi paralellamente alla facciata.

La spinta dell’arco sulla parete interna della facciata, pur essendo ad una quota non elevata, era quindi molto rilevante.

Terzo possibile elemento scatenante del collasso potrebbe essere stato il ribaltamento della adiacente torre (U.I. 184), molto snella e già valutata non verificata al ribaltamento nella ricerca di cui sopra. Gli arcarecci della copertura dell’edificio di destra, conficcati nella parete muraria della torre (lungi da poter costituire un ritegno efficace al movimento della torre stessa) potrebbero essere stati trascinati in quel ribaltamento, portando ad un collasso progressivo dell’intero aggregato.

Difficile dire quale dei tre o quale combinazione tra di loro sia stato l’elemento decisivo. Non si può escludere nemmeno che ad innescare un collasso di tipo progressivo sia stato anche solo il crollo del campanile a vela sulla sottostante copertura e certamente occorre evidenziare che la qualità scadente della muratura può aver contribuito a causare tali crolli.

La cosa sicura, al di là di ogni ragionevole dubbio, è che il collasso della chiesa di Santa Maria di Piazza, senza interventi, era assolutamente prevedibile, ed infatti era stato chiaramente e correttamente previsto nella ricerca più volte citata.

[...] continua la lettura nel PDF

Articolo tratto dagli Atti del XVII Convegno ANIDIS 2017 - Pistoia

Si ringrazia l'ANIDIS per la gentile collaborazione.

Si ricorda che il prossimo Convegno ANIDIS si terrà ad Ascoli Piceno il 15-19 settembre 2019> maggiori info sul LINK

Sismica

Tutti gli articoli pubblicati da Ingenio nell’ambito della sismologia e dell’ingegneria sismica.